В.Ф. Марков

ренебрежительное отношение к русскому эго-футуризму как течению эфемерному и незначительному, которому гордиться в поэзии нечем и которое совершенно не заслуживает чести носить звание футуризма, давно стало привычным.1

ренебрежительное отношение к русскому эго-футуризму как течению эфемерному и незначительному, которому гордиться в поэзии нечем и которое совершенно не заслуживает чести носить звание футуризма, давно стало привычным.1Эго-футуризм — детище Игоря Васильевича Лотарева (1887–1941), печатавшегося под псевдонимом Игорь-Северянин.2![]()

![]()

![]()

![]()

Первой по-настоящему “северянинской” стала брошюра «Ручьи в лилиях», появившаяся летом 1911 года с подзаголовком «Поэзы». Впоследствии это довольно вычурное слово6![]()

Есть и одна интуитта. Некоторые стихи из сборника стали впоследствии широко известны («Фиолетовый транс», «Кэнзели», «Каретка куртизанки»); в них живописуется довольно забавная страна поэтических грёз Северянина, населённых благоухающими дамами полусвета, завсегдатаями модных ресторанов, пассажирами лимузинов и экзотическими капитанами. В этом мире переплелись богема и аристократия, претензии на элегантность и дух авантюризма; его обитатели талантливы, утончённы и ужасно модерны. Историческое значение этой крохотной книжечки определяется не только тем, что она стала предтечей прославленного «Громокипящего кубка», куда все стихи из неё были включены, но подзаголовком стихотворения «Рядовые люди» (Я презираю спокойно, грустно, светло и строго / Людей бездарных: отсталых, плоских, тёмно-упрямых): Из цикла “Эгофутуризм”. Это едва ли не первое появление слова футуризм в русском контексте.7

Есть и одна интуитта. Некоторые стихи из сборника стали впоследствии широко известны («Фиолетовый транс», «Кэнзели», «Каретка куртизанки»); в них живописуется довольно забавная страна поэтических грёз Северянина, населённых благоухающими дамами полусвета, завсегдатаями модных ресторанов, пассажирами лимузинов и экзотическими капитанами. В этом мире переплелись богема и аристократия, претензии на элегантность и дух авантюризма; его обитатели талантливы, утончённы и ужасно модерны. Историческое значение этой крохотной книжечки определяется не только тем, что она стала предтечей прославленного «Громокипящего кубка», куда все стихи из неё были включены, но подзаголовком стихотворения «Рядовые люди» (Я презираю спокойно, грустно, светло и строго / Людей бездарных: отсталых, плоских, тёмно-упрямых): Из цикла “Эгофутуризм”. Это едва ли не первое появление слова футуризм в русском контексте.7![]()

В книге «Ручьи в лилиях» есть стихотворение «Поэзоантракт», в котором описывается некая вымышленная академия поэзии в беломраморном замке на берегу озера, где юные поэты и поэтессы возлежат на бархатных софах и без устали сочиняют вдохновенные рапсодии и газели, пьют вино и вдыхают аромат лилий. В последней строке Северянин называет себя ректором этой академии. Стихотворение датировано мартом 1911 года. Разумеется, академия поэзии была не более чем фантазией Северянина, но уже через несколько месяцев появилась группа из четырёх поэтов «Ego», которую они назвали „ректориатом Академии Поэзии”.

Группа возникла в октябре 1911 года и вскоре выпустила манифест. Но ещё до его опубликования, в ноябре 1911 года, в своей очередной (тридцать второй по счету) брошюре Северянин провозгласил свою причастность эго-футуризму: в сочинении «Пролог. Эго-футуризм», написанном четырёхстопным ямбом, он в очередной раз водрузил на пьедестал Лохвицкую и Фофанова, назвал современную поэзию пустыней, а Пушкина объявил старомодным: „Для нас Державиным стал Пушкин”. Северянин утверждал, что новая эпоха дирижаблей требует новой поэзии, в которой традиционные рифмы уступают ассонансам и „что ни слово — то сюрприз”. Близится приход Поэта, продолжал он, который „всех муз былого в одалисок, в своих любовниц превратит” и создаст поэзию, не подвластную уму. Северянин прославлял свою поэзию и свои способности к непосредственному познанию („Я непосредственно сумею / Познать неясное земли”), т.е. сделал первую попытку объявить основой своей эстетики интуицию. В порыве беспристрастия он воскликнул: „И нет дикарству панихиды, / Но и культуре гимна нет!”. И наконец, несколько преждевременно Северянин объявил, что он „прогремел на всю Россию”. Короче говоря, «Пролог. Эго-футуризм» стал, вероятно, первым футуристским выступлением с „надменными лозунгами”.8![]()

Свою деятельность группа «Ego» начала в январе 1912 года с выпуска листовки, в которой объявлялась9![]()

Нет нужды изучать сочинения Блаватской, Штирнера или Бергсона, чтобы по достоинству оценить эти псевдопрозрения. Два поэта, подписавшие манифест последними, были робкими новичками в поэзии и вряд ли могли предъявить что-либо помимо своих подписей; что касается Северянина, то можно сказать, что тон «Скрижалей» резко отличался от „кареток куртизанок” его ранних стихов. Фактически манифест является декларацией безграничного индивидуализма; но, как верно выразился Брюсов, в «Скрижалях» вряд ли можно найти „новое слово”10![]()

![]()

![]()

Георгий Иванов и Грааль-Арельский недолго примыкали к эго-футуризму. Первая книга Иванова «Отплытие на о. Цитеру» вышла в издательстве «Ego». В истинно эго-футуристском вкусе она имела подзаголовок Поэзы, но её содержание вряд ли можно назвать эго-футуристическим. Впрочем, там есть один неологизм (‘обрамленные’), одно послание Северянину, несколько триолетов (не только Северянин писал триолеты) и две строки, выражавшие желание обнять и монаха и святотатца (слабый отзвук эго-футуристской склонности соединять крайности). Иначе говоря, для книги характерна эклектика большинства дебютов того времени плюс влияние Кузмина и Блока. Знаменательно, что последнее стихотворение книги вполне можно принять за стихотворение Гумилёва, и это неспроста: впоследствии Гумилёв станет близким другом и учителем Иванова. В «Отплытии на о. Цитеру» ничто не предвещает Иванова поздних лет, когда, по мнению некоторых критиков, он стал величайшим поэтом русской эмиграции; однако для новичка набор его поэтических приёмов довольно необычен — например, изысканная рифма. Иванов не боится газелей и сонетов, прибегает к акцентному стиху; впрочем, все его Амуры и Хлои, равно как и юношеская меланхолия и жеманный эстетизм довольно скоро потускнели. Принята книга была благожелательно: Брюсов нашел её если и не оригинальной, то обещающей, а Гумилёв назвал стихи Иванова „утончёнными”.13![]()

Грааль-Арельский (1889–1937), по профессии астроном, носил довольно прозаическое имя: Степан Степанович Петров. Ещё в 1911 году он издал за свой счёт поэтическую книгу «Голубой ажур», в которой подражал Бальмонту и Брюсову. В его поздних стихах очевидно влияние Северянина. Это поэзия олеографическая: она кишит рабынями, египетскими жрецами, сатанистами, сжигаемыми на кострах, и монахами, страстно целующими уста Мадонны. Как-то Арельский нанёс визит Александру Блоку, и тому запомнилось его „неприятное лицо”; впрочем, Арельский приглашал Блока в обсерваторию смотреть звёзды, и Блок даже написал ему письмо, в котором хвалил «Голубой ажур», только выражал недовольство псевдонимом автора и названием книги.14![]()

![]()

![]()

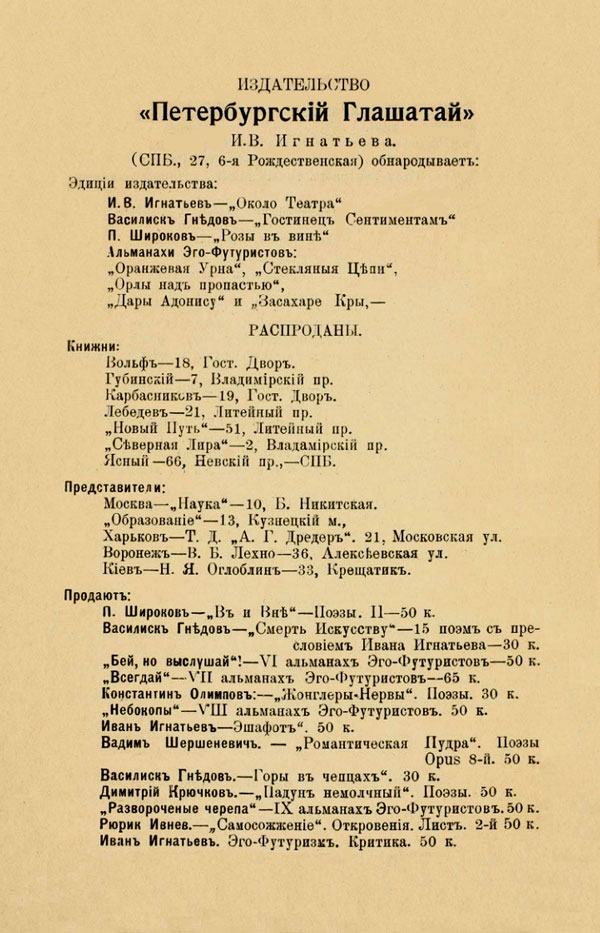

Эго-футуризм вообще вряд ли заметили бы, не появись в его рядах Иван Игнатьев. Иван Васильевич Игнатьев (1882–1914) предложил Северянину напечатать «Пролог. Эго-футуризм» в газете «Нижегородец», издаваемой его родственником для участников ежегодной нижегородской ярмарки. До своей встречи с эго-футуристами Игнатьев писал критические статьи о театре и литературе и печатал их в десятке газет и журналов. В 1912 году он собрал свои статьи в книгу «Около театра» (воспоминания о молодом Чехове, юмористические наброски, пародии, стихи). Судя по анонсу в этой книге, он планировал её продолжить: стихи для чтения с эстрады, оперетты, пьеса. У Игнатьева имелись кое-какие деньги, он оказался талантливым организатором и занял в эго-футуризме то же место, какое в «Гилее» занимал Давид Бурлюк. Начал он с двух номеров газеты «Петербургский глашатай» (12 февраля и 11 марта 1911 года). Газета содержала статьи об искусстве (в основном о театре) и рецензии на книжные новинки и театральные спектакли; почти все они принадлежали Игнатьеву, писавшему под многочисленными псевдонимами и под собственной фамилией — Казанский. Несмотря на щедрое использование автором неологизмов на основе французских корней, большинство его статей написаны в худших традициях дореволюционной бульварной прессы.17

У Игнатьева имелись кое-какие деньги, он оказался талантливым организатором и занял в эго-футуризме то же место, какое в «Гилее» занимал Давид Бурлюк. Начал он с двух номеров газеты «Петербургский глашатай» (12 февраля и 11 марта 1911 года). Газета содержала статьи об искусстве (в основном о театре) и рецензии на книжные новинки и театральные спектакли; почти все они принадлежали Игнатьеву, писавшему под многочисленными псевдонимами и под собственной фамилией — Казанский. Несмотря на щедрое использование автором неологизмов на основе французских корней, большинство его статей написаны в худших традициях дореволюционной бульварной прессы.17![]()

![]()

Издательство «Ego» выпустило в 1912 году книгу Константина Олимпова «Аэропланные поэзы».19![]()

![]()

![]()

![]()

Отказавшись от поэзо-концертов и убыточной газеты, Игнатьев начал выпускать альманахи, заимствовав для издательства название газеты. Первый альманах, четырёхстраничная «Оранжевая урна», появился в 1912 году и был посвящён памяти Фофанова, чьё имя было воспето в стихотворениях Северянина и Дмитрия Крючкова и в статье «Царственный соловей», написанной сыном Фофанова Олимповым. Там же было напечатано стихотворение Ивана Оредежа (И. Лукаш) «Я славлю» в духе Уолта Уитмена.24![]()

После «Оранжевой урны» в 1912 году вышел тощенький альманах «Стеклянные цепи» со стихами Северянина и Леонида Афанасьева (он так и не стал активным членом группы), прозой Игнатьева и несколькими “интуитивными” рецензиями. Третий альманах «Орлы над пропастью» появился осенью 1912 года, он вырос в объёме до шести листов и сыграл определённую роль в истории русской литературы. Из знаменитостей в альманахе участвовали Брюсов (сонет-акростих, посвящённый Северянину) и Фёдор Сологуб, который, как это ни странно, оказался большим любителем поэзии Северянина.25![]()

Широков стал близким другом Игнатьева (который несколькими месяцами ранее издал первую книгу его стихов «Розы в вине»26![]()

Стихи, напечатанные в «Орлах над пропастью», не так интересны, как игнатьевский обзор теории и практики эго-футуризма «Первый год эго-футуризма». Можно, конечно, посмеяться над тем, что Игнатьев излагает историю группы, не просуществовавшей ещё и года, но исследователи должны ему быть за это благодарны: мемуаров об эго-фугуризме практически нет. Единственное исключение — «Колокола собора чувств» Северянина (1925 год) — „роман в стихах”, написанный в духе пушкинского «Евгения Онегина»; но здесь повествование ведётся со времени отмежевания поэта из эго-футуристской группы. Игнатьев подробно описывает уже упоминавшиеся в этой главе события и с увлечением полемизирует с критиками. Он цитирует «Доктрины вселенского эгофутуризма», напечатанные издательством «Ego» в сентябре 1912 года в виде листовки. Доктрины эти следующие: 1. Признание Эго-Бога (объединение двух контрастов). 2. Обрет‹ение› вселенской души (всеоправдание). 3. Восславление Эгоизма как своей индивидуальной сущности. 4. Беспредельность художественных и духовных „изысканий”.

Защитив эго-футуризм от возможных обвинений в недостатке оригинальности („эго-футуризм есть квинтэссенция всех школ”), Игнатьев заявляет, что „цель всякого эго-футуриста — самоутверждение в будущем” а главное качество эго-футуриста — интуиция. Затем он обрушивается на «Цех поэтов», принявший в свои ряды двух ренегатов эго-футуризма — Арельского и Г. Иванова; вот что он пишет: „Для импотентов Души и Стиха существует «Цех поэтов», там обретают пристанище трусы и недоноски модернизма”. Следует обратить внимание и на то, что Игнатьев впервые печатно упоминает итальянский футуризм и Маринетти. В начале статьи он сожалеет о том, что „вселенский эго-футуризм”, возросший на просторах России, постоянно смешивают с трёхгодовалым „футуризмом итало-французским”. В завершение, обвиняя «Цех поэтов» в бездуховности, он поясняет: „как и у иностранных футуристов, осмертивших местоимение “Я” и не знающих всеоправдания” (см. «Доктрины», п. 2).

Пока Игнатьев стойко защищал дело русского эго-футуризма, само движение переживало серьёзный кризис, едва не обернувшийся крахом. В октябре 1912 года редакции многих петербургских газет получили “ноту протеста”, подписанную Константином Олимповым, который заявил о том, что является соавтором «Скрижалей», а также изобрёл марку издательства «Ego» (треугольник со вписанным в него латинскими буквами названием издательства). Олимпов утверждал, что идеи «Доктрин» заимствованы Северяниным из его интервью об эго-футуризме, опубликованного в одной из местных газет. На обвинение в плагиате Северянин ответил открытым письмом, в котором назвал Олимпова клеветником и тут же великодушно простил его.

Это заявление означало, что Северянин, который быстро становился знаменитым, порвал с эго-футуризмом, в чьей поддержке больше не нуждался. Олимпов ответил письмом, озаглавленным «Декларация», где повторил свои обвинения. Окончательным разрывом Северянина с эго-футуризмом стали его открытое письмо в редакцию «Биржевых ведомостей» и брошюра №35 «Эпилог. Эгофутуризм» (ноябрь 1912 года). В ней было напечатано знаменитое стихотворение, начинающееся словами „Я, гений Игорь-Северянин...”, где кратко описана история эго-футуристского движения. Автор не скрывает своей убеждённости в том, что он — единственный настоящий поэт в группе, называет Олимпова Иудой и сообщает о том, что у него изменились взгляды на жизнь: „душа влечётся в Примитив”, он уезжает в деревню. Таким образом, Северянин подтвердил свой разрыв с группой отказом от урбанизма; на этом завершается первый период русского эго-футуризма, когда Северянин был его лицом. Движение продолжало существовать, меняясь и развиваясь, но теперь во главе его стоял Игнатьев, поэтому отождествлять весь эго-футуризм с Северяниным отнюдь не следует.

В критический момент северянинской “отставки” Игнатьев выступил с новой идеологией эго-футуризма и энергично продолжил издательскую деятельность; в 1913 году он выпустил шесть альманахов, не менее шести поэтических книг отдельных поэтов и одну брошюру по вопросам теории. Он упорно, хотя и не совсем внятно растолковывает в своих статьях и книгах смысл эго-футуризма, завязывает связи с московскими футуристами, вступает в полемику с гилейцами, которые как раз в это время издают одну книгу за другой. Не порывая с “интуитивной” эго-философией раннего периода, Игнатьев и в теоретических статьях, и в поэзии, и в издательской практике принимается усиленно подчёркивать и выделять словесный эксперимент, тем самым приближаясь к идеям своих противников гилейцев. Последователь северянинской „интуитивной школы Вселенского эго-футуризма” Игнатьев основал «Интуитивную ассоциацию эго-футуризма», которая в январе 1913 года разослала по редакциям газет и журналов „грамоту” следующего содержания:

| Ареопаг: | Иван Игнатьев |

| Павел Широков | |

| Василиск Гнедов; | |

| Дмитрий Крючков |

Константин Олимпов (Константин Константинович Фофанов, 1881–1940) никогда не порывал с игнатьевской группой (хотя в течение нескольких месяцев стоял в стороне) и в 1913 году под маркой «Петербургского глашатая» издал свою самую выдающуюся книгу. Она называется «Жонглёры-нервы» и вышла почти одновременно с седьмым номером эго-футуристского альманаха «Всегдай», где была напечатана почти полностью. На первой странице книги — типично олимповская квази-каббалистическая таблица:

| Аэропланные поэзы | ||

| Нервник I. | Окно Европы. | |

| Кровь I. |  | 1912 г. Весна. |

| Родоначальная реки | ||

| ВСЕЛЕНСКИЙ ЭГО-ФУТУРИЗМ |

Далее следует стихотворение отца Олимпова, К.М. Фофанова, в котором он воспевает сына за то, что тот сумел соединить в себе учёного и поэта. Кроме того в книге есть ещё семь стихотворений. Судя по заявлениям тех, кто лично знал Олимпова, и по его собственным стихам, он был сумасшедшим.27![]()

После 1913 года Олимпов регулярно издаваёт отмеченные прогрессирующей манией величия, исполненные космических видений, гипербол, самовосхвалений и прописных букв книги.28![]()

Поэма была опубликована в 1915 году и немедленно конфискована, вероятно, по причине самоотождествления автора с Богом. Поэма «Теоман» невероятно длинна, её напыщенная манера порой раздражает. Тем не менее, в ней есть великолепные строчки, особенно там, где Олимпов пытается выражаться языком науки. Постепенно поэма превращается в панегирик автора самому себе и очень напоминает оды XVIII столетия. Можно, конечно, рассматривать «Теомана» как развитие эго-футуризма; но уже к 1922 году последние отголоски этого влияния исчезают, как это видно из напечатанного в этом году стихотворения Олимпова «Третье Рождество великого мирового поэта титанизма социальной революции Константина Олимпова, Родителя Мироздания». Кажется, это последнее из его изданных произведений. «Третье Рождество...» представляет собой хвалебную песнь разрушению и безумию. Одновременно это запоздалая попытка продать советскому правительству (которое в то время ещё терпело авангардное искусство) новый вид футуризма, «Вселенский эго-олимпизм, футуризм коммунизма». Олимпов заявляет здесь о себе как о „пролетарии, скитающемся в одеждах нищего”, возглашает здравицы Седьмому ноября и Интернационалу. „Долой Христа! Да здравствует грабёж!” — восклицает он, возможно, откликаясь на поэму Блока «Двенадцать». В 1922 году Олимпов и его окружение, состоящее из никому не известных поэтов, создают группу «Кольцо поэтов имени К.М. Фофанова». Они публично заявляют о своём намерении издавать воспоминания и произведения отца Олимпова и планируют совместный сборник, который так и не появился.29

Поэма была опубликована в 1915 году и немедленно конфискована, вероятно, по причине самоотождествления автора с Богом. Поэма «Теоман» невероятно длинна, её напыщенная манера порой раздражает. Тем не менее, в ней есть великолепные строчки, особенно там, где Олимпов пытается выражаться языком науки. Постепенно поэма превращается в панегирик автора самому себе и очень напоминает оды XVIII столетия. Можно, конечно, рассматривать «Теомана» как развитие эго-футуризма; но уже к 1922 году последние отголоски этого влияния исчезают, как это видно из напечатанного в этом году стихотворения Олимпова «Третье Рождество великого мирового поэта титанизма социальной революции Константина Олимпова, Родителя Мироздания». Кажется, это последнее из его изданных произведений. «Третье Рождество...» представляет собой хвалебную песнь разрушению и безумию. Одновременно это запоздалая попытка продать советскому правительству (которое в то время ещё терпело авангардное искусство) новый вид футуризма, «Вселенский эго-олимпизм, футуризм коммунизма». Олимпов заявляет здесь о себе как о „пролетарии, скитающемся в одеждах нищего”, возглашает здравицы Седьмому ноября и Интернационалу. „Долой Христа! Да здравствует грабёж!” — восклицает он, возможно, откликаясь на поэму Блока «Двенадцать». В 1922 году Олимпов и его окружение, состоящее из никому не известных поэтов, создают группу «Кольцо поэтов имени К.М. Фофанова». Они публично заявляют о своём намерении издавать воспоминания и произведения отца Олимпова и планируют совместный сборник, который так и не появился.29![]()

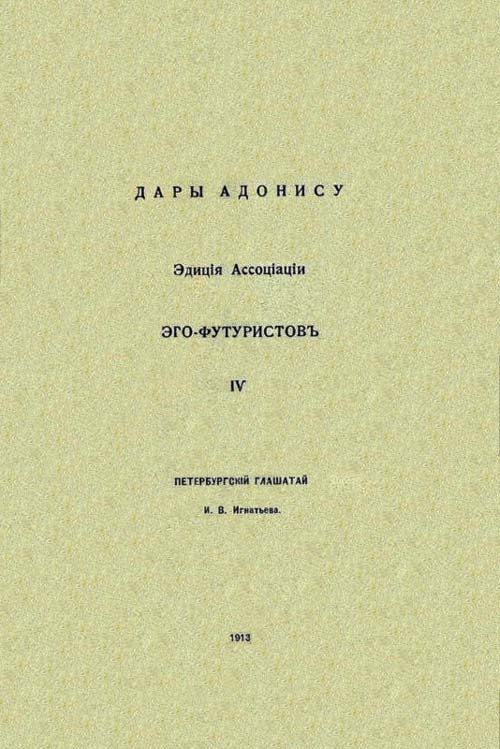

Сам Игнатьев усматривал начало нового этапа эго-футуризма в четвёртом альманахе «Дары Адонису», вышедшем в начале 1913 года с подзаголовком «Эдиция ассоциации эго-футуристов, IV». На этот раз издатель отказался от сплошного текста в две колонки: каждое стихотворение набрано с новой страницы. В книге нет критических статей, только поэзия и проза; это, вероятно, должно было продемонстрировать способность эго-футуризма преодолеть любой кризис. Книга начинается сочинением в жанре „эго-прозы” «Зигзаг прямой средьмирный» на пяти страницах с датировкой „Ростов-Дон, 1911”. Оно принадлежит Василиску Гнедову, новому гению футуризма, открытому Игнатьевым. «Зигзаг прямой средьмирный» написан полуритмизованной (отдалённо напоминающей ницшевскую) лирической прозой со множеством прописных букв, некоторым количеством неологизмов и особой пунктуацией. В нём весьма самоуверенно, но без особого успеха предпринята попытка „метафизического” подхода к ситуации „Я во Вселенной”. Остальные члены Ареопага представлены поэзией, впрочем, не слишком выдающейся. Книга разбавлена приглашёнными участниками, из которых упомянем лишь москвича Вадима Шершеневича, коему предстоит ещё сыграть заметную роль в истории русского футуризма. Завершает альманах головоломная „поэза пауз” «Гуребка Проклёнушков»,30![]()

![]()

Новая ориентация эго-футуризма стала очевидной с выходом пятого альманаха «Засахаре кры». Название должно было не только эпатировать читателя, но и доказать способность авторов к словесному эксперименту; говорить о том, что оно гармонирует с романтически-томной дамой, изображённой Леоном Заком на обложке, не приходится.32

Новая ориентация эго-футуризма стала очевидной с выходом пятого альманаха «Засахаре кры». Название должно было не только эпатировать читателя, но и доказать способность авторов к словесному эксперименту; говорить о том, что оно гармонирует с романтически-томной дамой, изображённой Леоном Заком на обложке, не приходится.32![]()

Стихи в «Засахаре кры» весьма разноплановые: это и неловкая попытка Широкова создать нечто вроде идеологической поэзии, и манерный эстетизм Пьеро и Коломбин Шершеневича, и радикальный Василиск (Василий Иванович) Гнедов (1890–1978), этот Хлебников эго-футуризма. Коронный приём Гнедова — простонародное словечко; ему нравится шокировать читателя грубыми выражениями и неприятными образами. Хотя его стихи переполнены не поддающимися расшифровке неологизмами, общий фон поэзии очевиден: это природа. В отличие от остальных эго-футуристов Гнедов напоминает порой Василия Каменского. Если добавить сюда пристрастие Гнедова к épater les bourgeois, которое делает его похожим на Кручёных, становится понятным удивление многих критиков тем, что поэт примкнул к эго-футуристам, а не к гилейцам. В своих воспоминаниях Лившиц пишет, что поднимался вопрос о включении Гнедова в «Гилею», но как раз в это время тот по болезни спешно убыл на юг.33![]()

К тому времени, когда альманах «Засхаре кры» увидел свет, Гнедов был автором двух поэтических сборников, изданных в 1913 году в игнатьевском издательстве «Петербургский глашатай». В книге «Гостинец сентиментам» представлен знакомый набор грубоватых неологизмов и дикарских выкриков; впрочем, в несколько растянутом стихотворении «Скачок Тоски — Победа Огне-Лавы» (в котором почти нет неологизмов, зато многие слова начинаются с заглавной буквы) поэт выступает как ницшеанец-самоучка и пробавляется самым дурным символизмом. А когда он снабжает стихотворения подзаголовками „рапсода” или „эскизев” и неуклюже подставляет к нерусским корням русские суффиксы и окончания, это выглядит почти пародией на излюблённые приёмы его соратников.

Ещё более радикальной была вторая книга Гнедова «Смерть искусству» с Пресловием Игнатьева, в котором тот пророчит неизбежную замену слова интуицией высшего порядка. Из пятнадцати “поэм” Гнедова девять — одностроки (большинство из них с неологизмами). В одной поэме (№ 6) появляются заведомо бессмысленные слоги, в другой (№ 9) трижды повторяется одно и то же слово (имя?), две — с неологизмами в названиях — содержат обычные русские слова. Из остальных — две состоят из одного неологизма каждая и две — из одной буквы. На странице 8 (задняя сторона обложки) напечатано только название поэмы №15 «Поэма Конца», а текст отсутствует. Желаемый эффект немного подпорчен тем, что внизу страницы стоит марка типографии с адресом и годом издания. «Поэма конца» сделала Гнедова знаменитым, на публичных выступлениях поэта часто просили её исполнить. Вот как мемуарист описывает это действо: „Слов она не имела и вся состояла из одного жеста руки, быстро подымаемой перед волосами и резко опускаемой вниз, а затем вправо и вбок”. Игнатьев в Пресловии даёт несколько иное описание:

Пресловие Игнатьева интересно само по себе: стилем, тональностью и содержанием. Всё, что он писал раньше, — сама скромность в сравнение с этим упражнением в прорицании, пестрящем прописными буквами и неологизмами. Главная мысль Игнатьева состоит в том, что искусство переживает агонию, среди признаков которой чрезмерная утончённость слова и то, что в арсенале современного человека избыток языков. Но слово необходимо лишь коллективцам и общежителям; „когда же каждая особь преобразится въ объединиченное “Ego”-Я, — слова отбросятся самособойно” и Человек вернётся в „так называемый Рай”, где вновь будет “говорить” только с Богом. Далее автор нападает на „передунчиков нашей литературы”, которые „торопились свести предложения к словам, слогам и даже буквам”. Очевидно, Игнатьев имеет в виду гилейцев (и прежде всего Кручёных) — они стали явными и опасными соперниками. Он пытается дискредитировать их, называя „нашими подражателями”, способными только „épater les bourgeois” и разрушать без созидания.

В 1914 году Гнедов с Широковым издают «Книгу великих», где представлена его «Поэма начала», вполне лирическая вещь, без единого неологизма. В техническом отношении это самое традиционное стихотворение Гнедова и, пожалуй, самое лучшее. Широков, напротив, демонстрирует здесь желание сочинять по-новому. Он отказался от привычки писать салонные вещицы офранцуженными словами, используя приторно-сладкие образы, и посвятил одно стихотворение, «Да здравствует реклама!», самовозвеличиванию, а другое, урбанистический «Шёпот стальных губ» с акцентным стихом — описанию домов, уличных фонарей, толп и проституток. В стихотворении «Бой» в экспрессионистской манере, напоминающей Маяковского, говорится о войне, а в остальных трёх Широков делает то, что Маяковский никогда в своей дореволюционной поэзии не делал: пишет о жизни, о работе, о стремлении рабочих к мятежу (и всё это донельзя старомодным стихом). И Гнедов, и Широков впоследствии участвовали в сборниках московских футуристов («Мезонин поэзии», «Центрифуга»), но больше в печати не появлялись.35![]()

![]()

![]()

Игнатьев продолжал издавать альманахи с громкими названиями вроде «Бей!». Это название набрано на обложке крупными буквами; впрочем, эффект несколько ослаблен тем, что оно имеет на первой странице продолжение, напечатанное мелким шрифтом: но выслушай, и превращается таким образом в цитату из Фемистокла. Книгу открывает фотография Игнатьева; он — “гвоздь программы” и во всех пяти своих сочинениях пытается ошеломить читателя. Стихотворение «Онан», где каждое слово набрано с новой строки, получило некоторую известность. «Третий вход» — тоже любопытен: текст здесь перемежается нотами и какими-то символами в виде углов. В подстрочном примечании говорится, что эта „мело-литера-графа” объединяет слово, цвет, мелодию и ритм. Лучше всего удалась Игнатьеву футуристская проза. Отрывок, озаглавленный «Следом за...», написан методом “потока сознания”, каждое предложение в нём не завершается, а переходит в другое, причём знаки препинания либо отсутствуют, либо стоят там, где стоять им, казалось бы, не положено. Помимо русского шрифта в тексте присутствуют церковно-славянский, латинский и немецкий готический. Вот как это выглядит:

В книге всего одна статья под названием «Символическая симфония», автор которой Всеволод Светланов рассуждает о синтезе света и звука и приводит таблицу соответствий звуков и красок. Кроме Игнатьева, в альманахе представлены Шершеневич с двумя салонными стихотворениями и Крючков. Дмитрий Александрович Крючков (1887–1938), четвёртый член Ареопага, был связан с эго-футуризмом со времён альманаха «Оранжевая урна», хотя как поэт-авангардист он явно уступает своим соратникам.38![]()

Седьмой эго-футуристский альманах появился под диковинным названием «Всегдай». Он был толще предыдущих альманахов, насчитывавших сначала четыре-шесть, а затем шестнадцать листов. «Всегдай» открывается игнатьевской статьей «Эго-футурист о футуристах», подписанной псевдонимом Ивей, где автор обрушивается на гилейцев. Он обвиняет московских футуристов в том, что они ничем не отличаются от первых русских декадентов и импрессионистов, находя их теорию и поэтическую практику весьма непоследовательными. Кроме Игнатьева, Олимпова и Крючкова, в альманахе находим несколько дебютантов. Будущий имажинист Рюрик Ивнев напечатал одно импрессионистское стихотворение, в котором угадываются излюбленные темы его будущей поэзии: страдание, смерть, грех. Харьковчанин Павел Коротов дал в альманах не только стихотворение, но и „интуитный” очерк в шестнадцать строк, где проповедует идею эго-театра (театра одного актёра) в противовес громоздкому и переусложнённому традиционному театру. Шершеневич несколькими стихотворениями ясно даёт понять, что в русском футуризме разрабатывает своё, ориентированную на итальянцев и отчасти на французских “проклятых поэтов”, направление. Он экспериментирует с диссонансной рифмой.  Завершает книгу анонимная (вероятно, Игнатьева) статья «О новой рифме», где перечислены и подкреплены примерами всевозможные разновидности созвучий. Предуведомляется также о поступившей в продажу книге с новым типом „гласной” и „согласной” рифм, основанных, судя по всему, на идентичности или фонетической близости последних фонем слов.

Завершает книгу анонимная (вероятно, Игнатьева) статья «О новой рифме», где перечислены и подкреплены примерами всевозможные разновидности созвучий. Предуведомляется также о поступившей в продажу книге с новым типом „гласной” и „согласной” рифм, основанных, судя по всему, на идентичности или фонетической близости последних фонем слов.

В альманахе «Небокопы», который появился в 1913 году, Игнатьев печататься не соблаговолил — даже литературную полемику доверил коллегам, зато поместил на обложке свою фотографию. Другой неожиданностью стало включение в состав авторов жены Сологуба Анастасии Чеботаревской. Её статья «Зелёный бум» — относительно мягкая критика «Гилеи» (из всей группы ей понравился один Лившиц). Чеботаревская полагает, что „пощёчники” не оригинальны и многое заимствовали „из программы более скромных и более талантливых эго-футуристов”, но их следует приветствовать как соратников в борьбе с „академической рутиной, косностью и пошлостью, налипающими через известные промежутки лет на каждом, хотя бы и прогрессивном знамени”. Забавно, что сплотиться футуристов призывает дама, к футуризму ровно никакого отношения не имеющая. Следующая критическая статья «Модернизованный Адам» громит акмеизм. Написал её Виктор Ховин, который так и не стал членом игнатьевской группы, зато продолжил дело эго-футуризма после её распада. Нападки акмеистов на символистов, считает он, — не более чем малая начитанность или литературная нечестность людей, извращающих постулаты своих противников. Поэзия акмеистов, по мнению Ховина, не оригинальна и второсортна, и принявший их под своё крыло «Аполлон» заслуживает всяческого порицания. Любопытно открытое письмо в редакцию Шершеневича, обвиняющего критика либерального журнала «Русское богатство» А. Редько в „абсолютной неосведомлённости”: тот умудрился спутать гилейцев с эго-футуристами. Шершеневич расценил это как непростительный промах, ибо считал Кручёных, Хлебникова и весь «Союз молодёжи» „злейшими врагами эго-футуризма”, а их произведения „безграмотной мазнёй”. Слово заумный, возмущается Шершеневич, не было выдумано эго-футуристами и, вопреки утверждению Редько, никогда ими к себе не применялось; в своём подстрочном примечании Игнатьев поправляет автора: это слово всё-таки заимствовано гилейцами у эго-футуристов и преподнесено, как и прочие нововведения, „под другим соусом”.

Раздел поэзии в «Небокопах» монополизировал Василиск Гнедов: его стихами альманах начинается, ими же кончается. Гнедов использует следующий приём: он ставит твёрдый или мягкий знак после гласных (в существующих и выдуманных им словах), после чего те становятся полностью непроизносимыми. Кроме того, он удаляет пробелы между словами, вставляет в них лишние слоги и не к месту употребляет прописные буквы. Под его стихами стоят совершенно нелепые даты: „2-й год после Смерти”, „1915” (т.е. забегая на два года вперёд) и даже „2549” и „38687”. Вот стихотворение под названием «Сегодня»:

Одно из сочинений Гнедова написано прозой и даже с пробелами между словами, но это — совершенно бессвязная смесь из осмысленных, бессмысленных и до неузнаваемости искажённых слов. Есть там и «Первовеликодрама», к драматургии никоим образом не причастная, поскольку написана так же, как и большинство его стихотворений в «Небокопах» — без пробелов между словами и со всякого рода типографскими трюками. Заканчивается „драма” (излюбленный приём Гнедова) двумя совершенно понятными по смыслу строками pour épater les bourgeois: „происходит без помощи бездарей Станиславских прочи”. Замыкает альманах стихотворение Гнедова «Огнянна свита», в тексте которого оно определяется как „перша эго-футурня пiсня на украiньской мовi”. На самом деле Гнедов довольно коряво имитирует звучание и орфографию украинского языка, попутно нападая на выдающихся деятелей украинской культуры. В конце стихотворения он переходит на собственный неисчерпаемый русский язык и заявляет буквально следующее: „Шекспир и Байрон владели совместно 80 тысячами слов — Гениальный Поэт Будущего Василиск Гнедов ежеминутно владеет 80000000001 квадратных слов”. Девятое (и последнее) совместное выступление петербургских эго-футуристов — альманах «Развороченные черепа» — произошло в 1913 году. На обложке — рисунок Ильи Репина: читающий стихи Олимпов. Представлены почти все поэты эго-футуристы: Гнедов, Ивнев (с совершенно нефутуристскими стихами), Крючков, Олимпов. Игнатьев поместил самые радикальные свои произведения, в том числе «Opus 45» — древообразную конструкцию из вертикальных и горизонтальных слов. Ниже Игнатьев уведомляет читателя о том, что „ввиду технической импотенции” не может быть выполнено типолитографским способом самое дерзновенное его сочинение «Лазоревый логарифм». В «Развороченных черепах» есть статья Всеволода Светланова «Музыка слов» с подзаголовком «Эскизы лингвистики» и совершенно фантастическими этимологиями. Например, слово ‘человек’ Светланов определяет как „чело украшено веками”; латинское слово vita (‘жизнь’) соотносит с русским ‘витать’; слова ‘груди’, ‘уд’, ‘удить’ и ‘груда’ считает однокоренными; внутри ‘красоты’ обнаруживает не только ‘красный’, но и ‘соты’, ‘раса’ и даже обращение „о, ты”. Но самое замечательное в альманахе — участие в нем Сергея Боброва, будущего лидера группы московских футуристов «Центрифуга». Бобров предоставил альманаху не только поэзию (главным образом символистского толка), но и критическую статью «Чужой голос», в которой можно обнаружить все главные особенности его будущих критических произведений: подчёркнутую демонстрацию эрудиции, блестящие афоризмы и зубодробительную критику противников. Расправившись с гилейцами, он признал определённую ценность Маяковского и Хлебникова при полном отсутствии у обоих оригинальности и безапелляционно заявил, что все остальные (в первую очередь Кручёных и Бурлюк) пребывают за пределами искусства и являются самыми обычными шарлатанами. Бобров подписывает футуризму окончательный приговор, предвосхищая его будущее осуждение советской властью: „Читатель русский занимался революцией, потом половой “проблемой”, борьбой, футболом, Вербицкой...39

Девятое (и последнее) совместное выступление петербургских эго-футуристов — альманах «Развороченные черепа» — произошло в 1913 году. На обложке — рисунок Ильи Репина: читающий стихи Олимпов. Представлены почти все поэты эго-футуристы: Гнедов, Ивнев (с совершенно нефутуристскими стихами), Крючков, Олимпов. Игнатьев поместил самые радикальные свои произведения, в том числе «Opus 45» — древообразную конструкцию из вертикальных и горизонтальных слов. Ниже Игнатьев уведомляет читателя о том, что „ввиду технической импотенции” не может быть выполнено типолитографским способом самое дерзновенное его сочинение «Лазоревый логарифм». В «Развороченных черепах» есть статья Всеволода Светланова «Музыка слов» с подзаголовком «Эскизы лингвистики» и совершенно фантастическими этимологиями. Например, слово ‘человек’ Светланов определяет как „чело украшено веками”; латинское слово vita (‘жизнь’) соотносит с русским ‘витать’; слова ‘груди’, ‘уд’, ‘удить’ и ‘груда’ считает однокоренными; внутри ‘красоты’ обнаруживает не только ‘красный’, но и ‘соты’, ‘раса’ и даже обращение „о, ты”. Но самое замечательное в альманахе — участие в нем Сергея Боброва, будущего лидера группы московских футуристов «Центрифуга». Бобров предоставил альманаху не только поэзию (главным образом символистского толка), но и критическую статью «Чужой голос», в которой можно обнаружить все главные особенности его будущих критических произведений: подчёркнутую демонстрацию эрудиции, блестящие афоризмы и зубодробительную критику противников. Расправившись с гилейцами, он признал определённую ценность Маяковского и Хлебникова при полном отсутствии у обоих оригинальности и безапелляционно заявил, что все остальные (в первую очередь Кручёных и Бурлюк) пребывают за пределами искусства и являются самыми обычными шарлатанами. Бобров подписывает футуризму окончательный приговор, предвосхищая его будущее осуждение советской властью: „Читатель русский занимался революцией, потом половой “проблемой”, борьбой, футболом, Вербицкой...39![]()

Осенью 1913 года Игнатьев предпринял самую выдающуюся попытку обрисовать и объяснить суть возглавляемого им движения — издал статью «Эго-футуризм» в виде брошюры на шестнадцати страницах. Как обычно, он привёл подробности из истории движения, большая часть которых была уже всем известна. Новым оказалось его стремление умалить историческую роль Северянина (для которого, по словам Игнатьева, „Двери Возврата закрыты навсегда”). Игнатьев предложил даже рассматривать первый этап движения не как эго-футуризм, а как „эго-северянизм”, у которого эго-футуризм заимствовал лишь второстепенные черты. Нынешний период, заявил Игнатьев, есть нечто совершенно новое, он связан с идеей борьбы, тогда как Северянин исходил из идеи „всеоправдания”. По сравнению с другими теоретическими работами Игнатьева здесь почти не уделяется внимания идеологическим вопросам, зато есть желание доказать весомость вклада эго-футуризма в поэтическую технику. Эго-футуризму приписываются такие открытия, как „движение и игнорирование темы в прозе” (пример движения темы — игнатьевский опус «Следом за...»); о Гнедове, „большом мастере в области эго-футуристической прозы”, говорится как об авторе, который „игнорирует тему”. Эго-футуризму вменяются в заслугу обновление метра стиха и отказ от него, а также сдвиг в рифме. Перечисляются, хотя и не подкреплённые примерами, ещё три достижения: „эго-призма”, „современность” и „механичность”. Первое из них подразумевает старый эго-футуристский принцип индивидуализма, раскрываемый стилем поэта, второй связан с использованием в произведениях футуристов тем современного города, третий, скорее всего, связан с использованием алогических рядов слов (нечто подобное появилось позже у сюрреалистов в практике “автоматического письма”). В статье Игнатьева — хотя она, как всегда, хаотична — немало интересных суждений, которые зачастую противоречат тому, что он утверждал прежде. Заявляется, например, что северянинский период эго-футуризма — плод иностранного влияния; только, вопреки общепринятому мнению, не итальянского и французского, а скорее Уитмена и Верхарна. Игнатьев пишет, что эго-футуризм не отрицает преемственной связи с символизмом, что в эго-футуризме эго больше, нежели футуризма, что существует две разновидности эго-футуристов: одни делают попытки к объедининению дроби (см. «Скрижали»), другими речь стенографируется. Лишь Гнедов и отчасти сам Игнатьев относятся к тем, кто „стенографирует речь”, тогда как объединителем дроби можно назвать любого, так что даже Крючков и Ивнев вправе называться эго-футуристами. Заканчивается статья осанной трагическому поэту с тонкой интуицией, который „идёт на самосожжение во имя “Эго”, ответственного за весь мировой процесс”.

Следующая книга Игнатьева «Эшафот эго-футуры» появилась в конце 1913 года и большей частью состояла из стихотворений, уже публиковавшихся в девяти альманахах с издательской маркой «Петербургского глашатая». В первом приближении их можно разделить на туманные метафизические стихи, в которых излагаются принципы эго-футуризма, и на словесный эксперимент. Единственное достоинство этих стихов — краткость; порой их просто больно читать, столь явно демонстрируют они авторскую претенциозность и полнейшее отсутствие поэтического таланта. Экспериментальные стихи, в которых находится место и для идеологии, гораздо интереснее по замыслу, чем по исполнению. 20 января 1914 года, на следующий день после свадьбы, Игнатьев бросился на жену с бритвой в руках и, после того как она вырвалась, перерезал горло себе. Вожди двух московских футуристских групп, Бобров и Шершеневич, всегда отзывались о нём с уважением; гилейцы в статьях не нападали на него лично; сохранился отрывок стихотворения Хлебникова, связанный с самоубийством Игнатьева.40![]()

После смерти Игнатьева группа распалась, хотя некоторые её члены продолжали сотрудничать в московских футуристических изданиях. Вскоре их имена были забыты, и критика стала постепенно соотносить футуризм с «Гилеей». Возможно, эго-футуристы заслужили забвение (им так и не удалось создать ничего выдающегося в художественном отношении), но мы не вправе отказывать им в определённой исторической ценности. Без этой группы картина российской предреволюционной литературной жизни и литературной борьбы выглядит однобоко. Игнорирование в истории литературы целой группы чревато искажением общей картины. В настоящее время эго-футуризм отождествляют с Северяниным — яркий пример такого рода полуправды. Безусловно, Северянин продолжал оказывать влияние на эго-футуристов и примыкавших к ним поэтов (Широков, Шершеневич), однако проблема нуждается в дополнительном исследовании: нередко то, что кажется личным влиянием, является поэтическим стилем, выработанным всей группой. Более того, весьма плодовитые поэты Игнатьев и Гнедов поэтическую манеру Северянина игнорировали.

Подвести итог движению эго-футуризма весьма не просто уже потому, что (в отличие от «Гилеи») о нём не осталось воспоминаний. Его главные компоненты — тема большого города, философия радикального индивидуализма и поэтический эксперимент — не так-то легко сложить в единое целое. Ещё в 1912 году Валерий Брюсов писал, что эго-футуристы жаждут выразить душу современного человека, жителя большого города.41![]()

В отличие от гилейцев эго-футуристы придавали большое значение метафизическим вопросам, к чему их обязывала первая часть названия движения. Они воспринимали эго-футуризм как раскрытие собственного “я”, т.е. откровение, обретаемое посредством поэтического творчества. Вот почему Северянину не составило труда заявить, что, упрочив свою поэтическую репутацию и таким образом утвердив “эго”, он более в соратниках не нуждается. Все прочие проявления теоретической мысли, включая напыщенные рассуждения эго-футуристов о Боге, “эго” и вселенной, — не более чем антураж, связанный с ребяческим желанием быть более „глубокими”, чем, допустим, символисты, и наивной уверенностью в том, что из пары-тройки популярных брошюр можно сварганить философскую систему. Достаточно заглянуть в книгу Андреевича (Евгения Соловьева) «Опыт философии русской литературы», чтобы обнаружить источник большинства идей Игнатьева. Непомерный эклектизм и склонность к расплывчатым выражениям привели его к созданию столь гибкого “устава”, что примкнуть к движению и считать себя футуристом мог практически любой. Некоторые критики (например, Чуковский и Шершеневич) полагали, что Гнедова следует относить скорее к гилейцам, чем к эго-футуристам, а один из критиков (Тастевен42![]()

Лившиц обвинял эго-футуристов в том, что они омрачили понятие футуризм настолько, что гилейцы, которые первыми ввели его в обиход; теперь с большой неохотой применяют к себе. Он признаёт, что и помимо Северянина среди эго-футуристов есть „небездарные поэты”,43![]()

![]()

Самый же убедительный аргумент в пользу того, чтобы называть эго-футуристов футуристами, — их стремление обогатить русскую поэтику, используя для этого такие радикальные средства, как словотворчество, расширение рифмы, типографские эксперименты, алогизм посредством слияния слов и т.д. Нетрудно заметить, что в своих исканиях они близки гилейцам, но более последних озабочены идеологией и метафизикой.

Нельзя не отметить специфической роли термина футуризм в истории всех авангардистских групп начала ХХ века в России. Некоторые из них поначалу его отвергали, другие использовали с первых же дней своего существования. Практически все эти сообщества заявляли о своей независимости от итальянцев, опасаясь, по-видимому, обвинений в подражательстве. Постепенно и очень по-разному проявлялись в разных группах смысл этого термина и его западноевропейская подоплёка. Отсюда восхитительное зрелище того, как отдельные футуристы на разных стадиях своего развития стараются соответствовать этому названию — в зависимости от того, какой смысл каждый из них в него вкладывает. Только признание многозначности понятия футуризм позволяет не удивляться тому, например, что Широков от урбанизма салонов перешёл к урбанизму улиц, Шершеневич серьёзно изучал работы Маринетти, Каменский от простодушного импрессионизма переключился на сочинение „железобетонных поэм” (см. главу 5), а Бурлюк, оказавшись в США, принялся писать „энтелехийные” стихи (см. главу 7), осознав, вероятно, что многое из сделанного им в России было не вполне футуристским.

Исторически гилейцам повезло больше, чем эго-футуристам, они были талантливее и крепче спаяны друг с другом, но это ещё не причина забывать о существовании эго-футуризма. К тому же для большинства современников именно эго-футуристы олицетворяли собой футуристов в те времена, когда футуризм оказался предметом литературных диспутов (1913–1914 годы).  Влияние эго-футуризма было куда более длительным, чем принято думать: об этом свидетельствуют, например, издание в Харбине в 1920 году книги Сергея Алымова «Киоск нежности» и выход в Дерпте альманаха «Via sacra» при участии Северянина (у последнего эго-футуризм шёл рука обруку с модным тогда имажинизмом). Даже в 1937 году Давид Бурлюк обозначил одно из своих стихотворений эго-футуристским термином поэза.45

Влияние эго-футуризма было куда более длительным, чем принято думать: об этом свидетельствуют, например, издание в Харбине в 1920 году книги Сергея Алымова «Киоск нежности» и выход в Дерпте альманаха «Via sacra» при участии Северянина (у последнего эго-футуризм шёл рука обруку с модным тогда имажинизмом). Даже в 1937 году Давид Бурлюк обозначил одно из своих стихотворений эго-футуристским термином поэза.45![]()

Когда в ноябре 1912 года Игорь-Северянин порвал с группой, которую он создал всего год назад, публика не перестала считать его футуристом, как, впрочем, и он сам. Более того, в период пребывания Северянина в Эстонии его стиль до 1930 года почти не менялся. «Громокипящий кубок», изданный в 1913 году в московском издательстве символистов «Гриф», имел невероятный успех. Сам Фёдор Сологуб написал восторженное предисловие к этой книге и вскоре пригласил Северянина в совместную поездку с поэтическими чтениями. Выступая перед публикой, Северянин не “читал” свои стихи, а, держа в руке белую лилию, пел их на мелодии из опер Амбруаза Тома. Вскоре он достиг популярности кинозвезды; кажется, ни у одного поэта в России книги не расходились так хорошо, как у Северянина. «Громокипящий кубок» выдержал десять изданий. Через два года после его появления вышел в свет первый том шеститомного «Собрания поэз».

Успех Северянина объяснить нетрудно, хотя читать его произведения без улыбки сейчас невозможно. Прежде всего, темы северянинских стихов будили фантазию публики: в них сочетались экзотика, картины жизни haut monde и злоба дня. Никого не волновало, что все три составляющие были пустышками: Северянин (в отличие от Бальмонта, например) никогда не бывал за границей, “высшее общество” знал исключительно по бульварным романам и опереттам, а аэропланы и дирижабли упоминал разве что для поддержания репутации футуриста. Но в поэзии он был гурман и денди, разбил немало нежных сердец и получал груды писем в благоухающих конвертах. Северянин пил шампанское из лилий, а героини его стихов отдавались ему на коврах из ландышей. Стихи его изобиловали цветами, фруктами и винами. Поэт заявлял, что обладает „утончённо-жестокой душой”, проповедовал „безгрешность греха” — короче говоря, в своём аморализме настолько соответствовал духу времени, что сопротивляться ему было невозможно, особенно дамам. Всё это зачастую глупо, дёшево и чрезвычайно легко поддаётся пародии — зато цветисто, броско и контрастно: подобно тенору-виртуозу, Северянин без малейшего затруднения и по первой просьбе брал самые высокие ноты. Вдобавок ко всему он объявил себя футуристом, и футуризм стал темой всеобщих пересудов как провозвестник поэзии будущего, тем более что северянинский футуризм, или как там его называть, прекрасно уживался со старым добрым романтизмом. Убедившись в грандиозном успехе Северянина, одобряемого даже такими знатоками дела, как Брюсов и Сологуб, газетные критики, поначалу шпынявшие поэта, принялись наперебой восхищаться его достоинствами. Никто не смел больше сомневаться в таланте Северянина, хотя практически каждому в его произведениях что-нибудь не нравилось. Ходасевич считал Северянина „поэтом Божией милостью”; Чуковский писал, что его поэзия „увлекает, подобно речному потоку”, и одна только Зинаида Гиппиус, припечатав Северянина „брюсовской обезьяной”, отказалась всерьёз воспринимать его вирши.46![]()

Но история Северянина — это не просто история публичного успеха, она заслуживает самого внимательного изучения. Северянин с большой охотой называл свои стихотворения ноктюрнами, поэметтами, героизами, миньонеттами и даже ассо-сонетами: эта страсть классифицировать ждёт своего исследователя как единственная в своём роде попытка подчеркнуть значение жанров во время всеобщего убеждения, что таковые давно мертвы. Не меньшего внимания достойна и метрика Северянина. Современники считали, что его стих „магнетичен, магичен, пьяняще-волнующе-сладостен”,47![]()

Если Хлебников своим словотворчеством стремился раскрыть внутреннюю жизнь слова (и освободить русский язык от иностранных заимствований), то Северянин использовал неологизмы для того, чтобы украсить ими стих и поразить читателя. Любимым его занятием было образовывать новые глаголы, причастия и деепричастия от существительных (окалошить, отрансен) и создавать сложные слова (озерзамок, сладколёд), вполне соответствующие компактсловам Давида Бурлюка. Для многих читателей словотворчество казалось главной чертой футуризма, и не зря: футуристы своей первейшей задачей полагали обогащение языка. Оригинальность Северянина в том, что он смешивал неологизмы с иностранными словами, оказав этим сильнейшее влияние на своих соратников. Не одно десятилетие французский язык был языком русской аристократии, и Северянин стремился облагородить поэзию французскими словами и словообразовательными моделями. Французские имена собственные оказывали на него гипнотическое воздействие; разумеется, он употреблял имена Берлиоза и Рембо главным образом по причине звучности (с их произведениями он вряд ли был знаком). Порой Северянин безжалостно искажал французские слова для того, чтобы они звучали ещё “красивее” (а может быть, более “по-французски”). Судя по рифме, Северянин произносил слово ‘шофёр’ как шоффэр и творил новые русские слова в том же духе (грезэр — от греза, т.е. грёза). Такого рода практика позволила одному журналисту иронически заметить, что он не понимает поэзию Северянина, поскольку это стихи на румынском языке.48![]()

Нельзя не упомянуть о недолгом союзе Северянина со “злейшими врагами” эго-футуристов. Кульбин убедил гилейцев присоединиться к этому союзу, и вскоре Маяковскому пришлось соперничать с Северяниным за успех среди дам, присутствующих на их совместном выступлении. В начале 1914 года Северянин вместе с Давидом Бурлюком и Маяковским участвовал в чтениях, организованных в Крыму его обожателем и подражателем Вадимом Баяном (Сидоровым), который проживал в Симферополе. Перед третьим выступлением Северянин поссорился с Маяковским и отказался продолжить турне. В Одессе он дал интервью, где заявил, что между эго-футуристами и кубо-футуристами (так стали называть в это время гилейцев) нет общих точек соприкосновения, после чего сочинил два антигилейских стихотворения, одно из которых («Поэза истребления») было особенно злым. Северянин проклял в нём гилейцев за то, что они осмеяли всё святое в мире, обозвал их псевдо-новаторами и заявил, что вместо того, чтобы сбрасывать Лермонтова (sic!) с корабля современности, следовало бы отправить всех Бурлюков на Сахалин. Уже в эмиграции он опубликовал (Менестрель. Берлин. 1921) «Поэзу дополнения», в которой обвинил Бурлюка и его друзей в пособничестве русской революции. Впрочем, позже, в «Колоколах собора чувств», он описал крымское турне с мягким и добродушным юмором. Недолгий союз Северянина с гилейцами выразился, среди прочего, в том, что он отдал одно стихотворение в сборник «Молоко кобылиц» и три в «Рыкающий Парнас», здесь же стоит его подпись под манифестом (см. главу 4). Несмотря на свой разрыв с гилейцами, Северянин продолжал поддерживать добрые отношения с Василием Каменским.

Ни одна следующая книга Северянина не могла сравниться с успехом «Громокипящего кубка», и всё же «Златолира» (1914) выдержала пять изданий, хотя Игнатьев саркастически заметил: „Боюсь, что кубок Северянина опустел”.49![]()

Интерес к Северянину не ослабевал, что подтверждает изданная в 1916 году «Критика о творчестве Северянина». Книгу открывают автобиографические данные; за ними следует статья Брюсова, где он в очередной раз повторяет, что Северянин истинный поэт, но добавляет главу, посвящённую таким его недостаткам, как отсутствие вкуса, пробелы в образовании, неспособность мыслить. Далее идёт Сергей Бобров с подробным обзором критических работ, посвящённых творчеству Северянина, и многочисленными примерами. Замыкает книгу статья профессора Романа Брандта о поэтическом языке Северянина.

В 1918 году Северянин оказался в Эстонии, где его очень высоко ценили местные поэты (Северянин опубликовал несколько книг переводов с эстонского).50![]()

![]()

![]()

![]()

Третий период истории эго-футуризма связан с альманахом «Очарованный странник», первый выпуск которого пришёлся на осень 1913 года, когда Игнатьев был ещё жив. Альманах предполагался ежемесячным, но выходил раз в квартал. Последний выпуск (№ 10) появился в начале 1916 года. Начиная с пятого выпуска на его обложке значилось: Издательство эго-футуристов. «Очарованный странник» постоянно подчёркивал, что эго-футуризм — продолжение возникшего в начале века декадентства, и ратовал за возврат к его идеалам. Издавал альманах Виктор Романович Ховин, коллега А. Чеботаревской по «Небокопам» Игнатьева. Первый выпуск «Очарованного странника» имел подзаголовок «Критик-интуит» и содержал только критические статьи и обзоры, но со второго номера Ховин стал печатать и поэзию, а подзаголовок сменил на «Альманах интуитивной критики и поэзии». Несмотря на свой многословный и подчас манерный стиль, Ховин был способным и серьёзным критиком, убеждённым в том, что после расцвета русской декадентской поэзии наступил период застоя и упрощения; его борьба с символистами, марксистами и “новым христианством” Мережковского была попыткой (впрочем, тщетной) освежить общую атмосферу.

Другой ведущей фигурой «Очарованного странника» стал бывший член Ареопага эго-футуристов Дмитрий Крючков, писавший критические статьи под псевдонимом Келейник. Следует отметить опубликованную в первом выпуске работу об Иннокентии Анненском как критике, о Франсисе Жамме и отпор Максиму Горькому, порицавшему Московский Художественный театр за постановку «Бесов» Достоевского. Крючков расценил эти нападки как „открытую войну против искусства и религии”, заявив, что для Горького „закрыта душа родного народа”. В 1915 году к Ховину и Крючкову присоединился молодой критик Борис Гусман. С альманахом сотрудничала и жена Сологуба Анастасия Чеботаревская.

Краеугольным камнем программы «Очарованного странника» было возвращение к идеалам русского декаданса: чистое искусство, не ограниченная свобода творчества, духовный поиск. Основными предпосылками истинного декаданса считались крайний индивидуализм и противопоставление себя обществу. На страницах «Очарованного странника» печатались произведения не только Фёдора Сологуба, но и Зинаиды Гиппиус — ведущих фигур русского декаданса.54![]()

Хотя «Очарованный странник» называл русский символизм самым значительным достижением современности, перемены в нём под руководством Вячеслава Иванова и Андрея Белого, по мнению Ховина, отозвались забвением высшей святыни этого литературного направления — интуиции, привели к схематизму и рассудочности.

Единственным выходом Ховин считает возвращение к духовным истокам — идеалам первоначального декаданса. Таким возрождением представляется ему эго-футуризм.

Ховин был не в восторге от словесных экспериментов Гнедова и шокирующих заголовков игнатьевских альманахов, однако приветствовал их как способ взбаламутить затхлое болото современной литературы. „Только эго-футуризм остался верен русскому декадансу в борьбе его за самодовлеющую ценность искусства”, — писал он в третьем выпуске «Очарованного странника», где целый лист посвящён памяти Игнатьева. Отношение Ховина к членам московской футуристской группы Шершеневича «Мезонин поэзии» было благожелательным, хотя он и сожалел о том, что им недостаёт духовности, и называл их „легкомысленными гаерами современности с трагической складкой у губ” («Очарованный странник», №2). Гилейцев Ховин не любил (хотя высоко ценил поэзию Маяковского), называл их „дерзкими московитами”, которые слишком озабочены созданием шумихи вокруг себя и переоценивают значение теории. С большим трудом Ховин принимал „вандалистский” характер современного футуризма и мечтал о грядущем конструктивном футуризме; он делил футуристов на фальшивых, слишком увлечённых разрушением прошлого, и настоящих, всем своим сердцем распахнутых прекрасному будущему. Ховин полагал, что на повестке дня стоит не создание школ и теорий, а оппозиция господствующей литературе. Подлинным футуристом и бунтарём был для него Маринетти, а русские футуристы предпочитали аплодисменты и вместо того, чтобы воевать в открытую, показывали издали язык.

Под эгидой «Очарованного странника» Ховин даже подумывал открыть литературное кабаре и старался создать своим альманахом впечатление солидного движения, а не очередной крохотной секты. Поэтическими светилами были Крючков и Северянин. Крючков продолжал печатать свои гладкие и не весьма оригинальные стихи, в которой слышны отголоски всей поэзии XX века, от Бальмонта до Северянина. Определённый интерес представляет его стихотворение о Тредиаковском, где автор отказывает в звании поэта всякому, кто дурно отзывается об этом поэте.

В своих критических статьях Крючков восхваляет Северянина, чей жизненный путь „изменчив, как городской шум, как прихоти кокотки, опьянён ликёром современности” (№1). Стихи Северянина печатали в альманахе регулярно, с первого выпуска и почти до самого конца. Из Москвы присылали свои стихи Ивнев и вездесущий Шершеневич; но самое поразительное — в нём появлялись произведения Хлебникова, Каменского и Гуро, и это отнюдь не было тактическим ходом с целью расколоть гилейцев, а скорее очередной попыткой Ховина расширить понятие футуризма. Более того, Хлебников и Каменский участвовали в издании 1915 года, когда московская группа практически перестала существовать. Каменский был удостоен критической статьи Бориса Гусмана, с похвалой отозвавшегося о „мудрой наивности его души” (№8). Нередко печатался здесь известный театральный деятель Николай Евреинов, отрицающий коммерческий театр пропагандист „театра для себя”. Можно было встретить имена таких малоизвестных поэтов, как Михаил Струве, Михаил Козырев, Александр Толмачёв и Алексей Массаинов, и поэтесс (княгиня Шахназарова, В. Солнцева, Вера Вертер55![]()

![]()

Ховин пытался основать школу интуитивной критики — иррациональной, высокоумной и враждебной любым системам и формулам. Для Ховина это означало возврат к „сладким грёзам” декадентов и к импрессионизму раннего футуризма. Один из самых “импрессионистичных” русских критиков Иннокентий Анненский удостоился на страницах журнала наивысших похвал („Он не разбирает и не оценивает — он отдаётся любимым образам”, — «Очарованный странник», №3). Ховин считал, что в своих критических статьях критик „изображает самого себя”, а его врагами являются история литературы и “учёная” критика. В обсуждаемых произведениях особо ценились такие признаки индивидуальности, как непостоянство и двойственность (например, гедонизм и апология страдания у Оскара Уайльда). По этой причине Ховин принимал Каменского и Гуро, наиболее импрессионистичных из русских футуристов. О Гуро в двух выпусках альманаха сказано как об идеальном поэте и вообще создан её культ («Очарованный странник», №5 и 10).

В конце описываемых событий Ховин заметно полевел; в последнем выпуске «Очарованного странника» тому есть немало свидетельств. Ховин подтвердил свой разрыв с Северяниным, которого не причислял теперь к футуристам, а его вышедшие после «Кубка» сочинения называл „нудной, трусливой, успеха алчущей безвкусицей”. С обложки альманаха исчезло слово эго-футуристы и даже непременная цитата из Оскара Уайльда. Довольно неожиданно Ховин принялся защищать со своих интуитивных позиций Хлебникова и даже Кручёных. Альманах напечатал стихи и статью Хлебникова, а М. Козырев похвалил в своей статье его воззрения на математические законы истории. Теперь Ховин предпочитал Маяковского Сологубу и, рассуждая о символизме, уважительно цитировал не кого-нибудь, а самого Кручёных. И наконец, в анонимной заметке „Динамиту, господа, динамиту!” он признался в общей неудаче «Очарованного странника», который „старый истрепавшийся чемодан декаданса напрасно пытался открыть новеньким ключиком”.

После революции 1917 года Ховин преобразовал «Очарованного странника» в издательство. В 1918 году он выпустил брошюру «Сегодняшнему дню», где объявил, что первостепенная задача футуризма, призванного разрушить культуру прошлого, выполнена. Вместе с тем он осудил Маяковского и его друзей за то, что они предоставили свой талант в распоряжение нового хозяина — большевизма, тогда как истинный футурист восстаёт против любых хозяев. Ховин обвинил Маяковского в заискивании перед властями и, отказавшись принять идеалы пролетарского искусства, завершил брошюру словами, которые когда-то уже произносил: „Динамиту, господа, динамиту!”. Странно, что Ховина не арестовали — в 1919 году появился его новый журнал «Книжный угол»,57![]()

Если «Очарованный странник» — более или менее прямой наследник и продолжатель дела петербургского эго-футуризма, то «Мезонин поэзии» — независимая московская футуристская группа, выступавшая в союзе с эго-футуристами и лишь иногда называвшая себя эго-футуристской. «Мезонин поэзии» был организован летом 1913 года Вадимом Шершеневичем, частым автором игнатьевских альманахов, и художником Леоном Заком, публиковавшим стихи под псевдонимом Хрисанф. Вместе они сделали три выпуска альманаха. Первый — «Вернисаж» — появился в сентябре и, как и все издания «Мезонина поэзии», был отпечатан без нумерации страниц. Альманах открывала “анонимная” (автор — Хрисанф) «Увертюра», написанная в виде непринужденного приглашения некоей дамы на вернисаж Мезонина и на изысканный в своей простоте, хотя, быть может, и не сытный обед. Члены группы представлены как жильцы Мезонина, хозяйка которого — Самая Очаровательная (Поэзия, конечно). Она неприступна, никто не смеет войти в её спальню, но жильцы постоянно дарят ей розы и говорят комплименты, а стоит ей уронить платок — бросаются его поднимать. Возможность служить Самой Очаровательной поддерживает у жильцов Мезонина состояние влюблённости. Иными словами, поэты описываются как люди влюблённые и чуть-чуть сумасшедшие; они предпочитают любить то, что близко, а не то, что далеко. Скрытая полемика с символизмом облекается в утверждение: не стоит рассказывать о старинном замке, если из окна Мезонина виден дом булочника; предпочтительнее сравнивать грусть с перочинным ножом, а не с бурным океаном, ибо жильцы Мезонина понимают лучше всего то, что находится в их комнатах.

В «Вернисаже» представлено десять поэтов, в том числе совершенно неизвестные К. Чайкин, Н. Бенедиктова, Алексей Сидоров — последний входил в группу «Лирика» (см. главу 6). Интересно, что в этом альманахе как поэт-футурист начинал будущий советский прозаик Борис Лавренёв, ухитрившийся в своих до невозможности пустых стихах скомбинировать кусочки из Блока, Северянина, Шершеневича и Маяковского.58![]()

Центральная фигура «Мезонина поэзии», Вадим Габриэлевич Шершеневич (1893–1942) (ныне известный, главным образом, той ролью, которую он сыграл в имажинизме), заслуживает гораздо большего, чем ему обычно уделяют, внимания. С 1913 по 1916 год Шершеневич — один из самых активных русских футуристов; фигура противоречивая и обаятельная, автор плодовитый, но очень непостоянный в литературных связях (он заключал и расторгал творческие союзы гораздо чаще, чем любой другой русский футурист), он усвоил все важнейшие особенности русского модернизма и проявил себя как поэт, прозаик, драматург, критик, переводчик, руководитель литературных группировок и теоретик. Шершеневич был сыном известного московского профессора права; в 1911 году он издал свою первую книгу «Весенние проталинки». Это типичная книга начинающего поэта, подражательная и по-юношески романтичная, смесь Фофанова и Бальмонта периода «Горящих зданий», с явной склонностью к немецкоязычной литературе (подражания Гейне, эпиграф из Петера Альтенберга). Книга привлекла внимание Гумилёва, который похвалил вкус автора и посетовал на отсутствие новизны.60![]()

Шершеневич очень любил эпиграфы: в «Carmina» встречаются имена семи русских поэтов (включая самого автора) и одного итальянского, процитированного на языке оригинала. В примечаниях к книге он не только оправдывает орфографические и просодические отступления от общепринятых правил (например, слово ‘корабль’, произносимое как трёхсложное), но и педантично сообщает, когда и почему заимствовал ту или иную рифму и у кого именно. Гумилёв, чей отзыв на эту книгу был ещё благожелательнее, чем первый,61![]()

«Carmina» подводила итог раннему ученичеству; одновременно Шершеневич издал в «Петербургском глашатае» третью книгу «Романтическая пудра»,62![]()

Шершеневич, как и полагается неофиту эго-футуризма, охотно берёт эпиграфы из Лохвицкой и, подобно Северянину, пишет триолеты и эскизетты, однако его зависимость от Северянина критики преувеличивают; он был прав, когда советовал им получше сравнить свои стихи со стихами Северянина.63

Шершеневич, как и полагается неофиту эго-футуризма, охотно берёт эпиграфы из Лохвицкой и, подобно Северянину, пишет триолеты и эскизетты, однако его зависимость от Северянина критики преувеличивают; он был прав, когда советовал им получше сравнить свои стихи со стихами Северянина.63Особое внимание в своих экспериментах Шершеневич уделяет рифме: в каждом стихотворении он пробует новую или, по крайней мере, нетрадиционную рифму. У него есть неточная рифма (крича — плечам, вуалетку — проспекту, скучно — тучи), составная (давно она — клоуна), неравносложная (пунша — юноша, душу — слушаю), со слоговым переносом (фиалки — устал ки- / вая) и даже разноударная (новой — сафьяновой). В одном стихотворении Шершеневич пишет: „У других поэтов связаны строчки / Рифмою, как законным браком.../ А я люблю только связь диссонансов, / Связь на вечер, на одну ночь!”. Экспериментирует он и с размером, использует акцентный стих, на первый взгляд хаотичный, но в действительности тщательно организованный. Что касается лексики, то стихи Шершеневича по-прежнему кишат неологизмами и иностранными словами, а его образная система продолжает épater les bourgeois такими тропами, как „небо раскрылось как дамский лиф, облаковые груди раскрыв”. Критики нередко обвиняли Шершеневича в рифмоплётстве и полном отсутствии таланта;65![]()

Чтобы заслужить образ одного из вождей русского футуризма, Шершеневич обязан был выступить как критик и теоретик, что он и сделал, издав в 1913 году книгу «Футуризм без маски».66

Чтобы заслужить образ одного из вождей русского футуризма, Шершеневич обязан был выступить как критик и теоретик, что он и сделал, издав в 1913 году книгу «Футуризм без маски».66![]()

![]()

![]()

Хотя «Мезонин поэзии» существовал меньше других футуристских групп, всего полгода, в него входили поэты, чьи произведения, в отличие от большинства петербургских эго-футуристов, заслуживают внимания не только с исторической точки зрения. Вторым предводителем группы был художник Лев Васильевич Зак (Леон Зак, 1892–1980), который под именем Хрисанф публиковал стихи, а фамилией Россиянский подписывал критические статьи. Хрисанф родился в Нижнем Новгороде и изучал литературу в Московском университете. Он подготовил к печати сборник стихов «Пиротехнические импровизации», но книга не была издана, так что судить о его поэзии можно лишь по нескольким стихотворениям, опубликованным в трёх альманахах «Мезонина поэзии» и нередко помеченных Париж. Потенциально Хрисанф представлял собой замечательное поэтическое явление; удели он стихам больше времени, чем живописи, он наверняка стал бы выдающимся футуристом. В отличие от остальных членов группы Хрисанф обладал уникальной способностью работать со словесной тканью и был очень радикален. Его поэзия, исполненная образами насилия и смерти, строится на сложной рифме, но, в отличие от Шершеневича, он употребляет в пределах стихотворения самые разные рифмы: составные, неравносложные, разноударные, омонимические, усечённые и так далее. Вот примеры: канделябром — табором, мимо — громи мой, труб — труп, не было — пеплом, к чему — чуму, устриц — люстре, электричество — Беатриче, возгласам — слёз глазам, лезвиям — трезвый ем, ввысь лицом — виселицам, за руки — арки, руками — камера, вероятно — яд оно, девушки — надев уже, морфия — мёртвые, одинаково — приведена к вам, умер — юмор, радиус — радуйся. Как видно из этого перечня, никакой разговор о рифме Маяковского не будет полным, если не принять в расчёт не только Хлебникова, но и Хрисанфа.69![]()

Рюрик Ивнев (псевдоним Михаила Александровича Ковалёва, 1891–1981) родился в Тифлисе, в семье военного, и был ещё одним не лишённым таланта другом Шершеневича. До революции Ивнев имел в поэтических кругах определённую репутацию, после революции присоединился к имажинистам (во главе которых стоял Шершеневич). До недавнего времени о Ивневе почти не вспоминали. В издательстве «Мезонина поэзии» вышла книга его стихов «Пламя пышет»; в ней он — импрессионист, улавливающий мельчайшие движения своей больной души и каждую подробность окружающего мира. Этот мир — не обязательно город: Ивнев — единственный поэт «Мезонина», увлекающийся сельскими пейзажами (с особым пристрастием к пристаням). Поэзия Ивнева восходит к Александру Блоку и Михаилу Кузмину. Он — один из немногих русских поэтов-мужчин, стихи которого напоминают стихи Ахматовой. Следующие две строки книги «Пламя пышет» вполне дают представление о его творчестве:

Ивнева болезненно влекло к страданию, и не только к своему собственному, но и к чужому (смотри, например, описание изуродованного тела в стихотворении «Гибель кучера»). Ритмы разговорной речи в акцентном стихе (так называемом дольнике) и стихотворные строки разной длины не могут не привлечь к себе внимания исследователя русской поэзии, зато встречающиеся порой необычные рифмы и неологизмы выглядят данью репутации футуриста. В действительности Ивнев особого интереса к словесному эксперименту не проявлял.

В 1913 году Ивнев издал в Москве первый лист (небольшой сборник стихотворений) «Самосожжения» — вероятно, самого характерного своего сочинения. Здесь и жалость к себе, и болезненное отвращение, и что-то вроде молитв, и надежда на раскаяние и очищение души. Ивнев нередко пишет о Святой Руси и её святынях, но всюду в его поэзии господствует один и тот же мотив: „Господи, почему я такой плохой?”. Второй лист «Самосожжения» был издан в 1914 году в «Петербургском глашатае», третий — в 1916 году в «Очарованном страннике», после чего, добавив к трем листам стихи из других публикаций, Ивнев выпустил в Петрограде в 1917 году отдельную книгу под тем же названием (см. главу 6).

В 1913 году Ивнев издал в Москве первый лист (небольшой сборник стихотворений) «Самосожжения» — вероятно, самого характерного своего сочинения. Здесь и жалость к себе, и болезненное отвращение, и что-то вроде молитв, и надежда на раскаяние и очищение души. Ивнев нередко пишет о Святой Руси и её святынях, но всюду в его поэзии господствует один и тот же мотив: „Господи, почему я такой плохой?”. Второй лист «Самосожжения» был издан в 1914 году в «Петербургском глашатае», третий — в 1916 году в «Очарованном страннике», после чего, добавив к трем листам стихи из других публикаций, Ивнев выпустил в Петрограде в 1917 году отдельную книгу под тем же названием (см. главу 6).

Немало надежд подавал и другой поэт, некогда прозванный alter ego Шершеневича70![]()

![]()

В 1913 году «Мезонин поэзии» выпустил в свет третью книгу стихов Большакова «Сердце в перчатке» с абстрактным рисунком Гончаровой на обложке. В ней автор обнаруживает несомненную поэтическую зрелость. Тематически он не избежал, впрочем, обычного эго-футуристского антуража гостиных и будуаров, с коробочками пудры, духами и коврами, в общем, всего того, что можно найти у Северянина или, скажем, у Шершеневича; но есть там и аэропланы, и улицы, которые гораздо больше похожи на московские, чем улицы Шершеневича. От Северянина Большакова отличает бóльшая утончённость и сложность. Его связь с современной французской поэзией подчёркивает эпиграф из Лафорга, дающий, кстати, ключ к пониманию названия книги („Et cedes dont le coeur gante six et demi”). В отличие от поэзии легко читаемого Шершеневича, Большаков пишет куда изощрённее, хотя внешне некоторые их приёмы очень близки. Например, Большаков тоже прибегает к неологизмам, использует вместо традиционных размеров акцентный стих и, подобно другим поэтам «Мезонина», экспериментирует с необычной рифмой (души — тишины, приносят — бойся, скучен — случай), которая гораздо чаще, чем у его соратников, приближается к чистому ассонансу. Но его истинная оригинальность заключается в другом. Во-первых, он выработал особый род музыкального стиха, основанный на повторе фразы, образа, слова и даже корня. Порой это вызывает тавтологические эффекты (напоминающие хлебниковские), как, например, в стихотворении «Святое ремесло». Повторение образа может сопровождаться сменой плана (тротуар улиц — тротуар сердца), повторение звука приводит к аллитерации и подобным эффектам. Во-вторых, Большаков использует семантические разрывы, затемняя тем самым смысл, что совершенно нетипично для авторов «Мезонина» с их почти галльским пристрастием к ясности. Большаков прибегает иногда к грамматическим несоответствиям, чем напоминает Бенедикта Лившица. И наконец, у Большакова — своя собственная образная система, в которой наряду с традиционными средствами широко используются самые необычные сочетания (например, „розы глаз”). У него встречается умышленный антиэстетизм („моё лицо исхлёстано потом чулков”), мрачный гротеск (в стихотворении «Полночь»), гиперболы поистине космического размаха („я повесил пальто на луну”), В стихотворении «Фабрика» Большаков смешивает “эстетическое” и “неэстетическое”, сочетая заводские трубы и женские ресницы, Медичи и мокроту. Самое поразительное стихотворение в книге — «Городская весна», в котором к осмысленным словам добавлены слова, придуманные исключительно для благозвучия. В творчестве поэтов «Мезонина» это, возможно, единственный пример заумного языка, причём совершенно не похожего на заумь Кручёных. В то время как тот упивается варварски или по-славянски звучащими односложными словами, Большаков стремится построить стихи с романскими коннотациями: „Эсмерами вердоми труверит весна”.