1915 году я призываюсь на военную службу и после шестимесячной муштры отправляюсь на фронт. С этих пор в течение пяти-шести лет я пребываю на фронтах и в конце войны — в казармах. Только в 21-ом году участь моя немного смягчилась героическими хлопотами Н.О. Коган, и я переведен был в Москву художником-инструктором ПУОКРа с проживанием на частной квартире.

1915 году я призываюсь на военную службу и после шестимесячной муштры отправляюсь на фронт. С этих пор в течение пяти-шести лет я пребываю на фронтах и в конце войны — в казармах. Только в 21-ом году участь моя немного смягчилась героическими хлопотами Н.О. Коган, и я переведен был в Москву художником-инструктором ПУОКРа с проживанием на частной квартире.Меня приютила семья Исаковых, родственников ленинградских Исаковых. Эта семья, а в ней молодой художник Серёжа Исаков много был наслышан обо мне от Л. Бруни и Исакова. Предприимчивый Серёжа помог мне исхлопотать перевод в ПУОКР. Сделав это, он поселил меня у себя в комнате, и мы дружно начали заниматься искусством. Пространственные композиции, которые я придумывал в большом количестве, были главным моим занятием. Эта работа сопровождалась знакомством с вещами Велимира Хлебникова. Свои композиции я сопровождал рисованием стихов Велимира, стремясь служить ему всеми средствами, которыми располагал. Велимир был где-то на Кавказе, кажется, в Баку.

В мастерских ПУОКРа, которые помещались в обширном 4-этажном доме на Остоженке, мы решили одну комнату приспособить для жилья, на случай если бы Велимир приехал и нуждался бы в приюте.

Серёжа проникся к нему должным уважением и, как достойный мой ученик, готов был принять поэта со всем радушием, какое ему свойственно было. Но он жил дома, в семье бухгалтера Исакова, которая во многих своих воззрениях ушла сильно вперед под влиянием родства с художественным гнездом Исаковых-Соколовых-Бруни, но всё-таки всегда можно было заметить морщины недовольства направлением мыслей моих и Серёжи, которые загибали значительно дальше всего того, что приходилось им слышать от старших родственников. Но безудержное упорство Серёжи не позволяло и думать об отступлении. Сын один, любимец, умница, талант, делал, что хотел и как хотел. Отец оставлял за собой лишь право балагурить за столом, неистощимо придумывая стихотворные комбинации положений из материала нашего быта.

Почти год моего пребывания у них всё шло очень мило, весело и творчески продуктивно, несмотря на скудость питания, которое тоже относительно было весьма сытно. Бывали даже пироги с капустой по воскресеньям искусством Анны Осиповны, матери Серёжи, скромной тихой умницы, которая собственно управляла домом и всё приспособила для служения сыну. Она так была умна и проницательна, что с ней можно было говорить чуть не профессиональным языком художника. Она самоотверженно содействовала нашим работам и учёбе Серёжи, обслуживая нас. Я не тяготился тем, что многим был обязан ей и, прежде всего, за то питание, которое разделял с ними вместе на правах родственника. На тех же правах я мобилизовывался, когда нужно было, на пилку дров или что ещё, но это были пустяки по сравнению с тем, что сам получал от них.

Велимир явился зимой с мешком рукописей, без пальто, в солдатской телогрейке. Брики снабдили его одеждой с плеча Маяковского и поселили в большом доме по Мясницкой ул., 21. Его навещал Серёжа Исаков, и Велимир стал бывать у них. Завязались отношения, и готовились издания произведений Велимира.

Ко времени моего приезда в Москву уже определённо Исаков исхлопотал возможность напечатания его работ. В то же время мы с Серёжей, раздобыв печатный литографский станок и поставив его в Университете рядом с чучелами носорогов и др. животных, принялись печатать первый «Вестник Председателей Земного Шара».

Радости моей не было конца, когда я смог пожать руку Велимира, слёзы душили горло, и я не мог произнести слова приветствия. Велимир сердечно тронут был моим волнением, и мы дружественно смотрели друг на друга. Тут, кажется, я впервые узнал о его семейном положении и сестре художнице Вере Хлебниковой. Делился с ним своими изобретательскими делами, хотел объяснить принцип волнового полёта, но Велимир упорно отклонялся от вникания в технические дела, говоря, что этот храм закрыт для него, и он ничего не поймёт. Тогда как я чувствовал родство своей технической мысли с его философией о мироздании и движении. Он стал посвящать меня в свои поэтические произведения, каждый раз давая при встрече новую рукопись для прочтения.

Так, за четыре месяца нашего общения, я познакомился почти со всеми начисто переписанными материалами, которые можно было печатать.

Ко времени моего приезда Велимир был водворён в комнату Спасского, художника, который скромно жил один без жены. И Велимир, постелив тулупчик на железную кровать, спал и работал, сидя на ней. Денег не было, издательские дела шли плохо. Напечатано было только стихотворение в «Известиях» «Эй, молодчики-купчики...»

То, что намечалось печатать Исаковым, никакого аванса дать не могло. Требовалось даже вложить деньги за бумагу. Но Велимир шёл на все условия. „Мне, — говорил, — важно иметь сотню экземпляров печати, да себе 2–3 экземпляра”.

И вот мы с Серёжей, переписав на камень «Вестник», оттиснули ему, наконец, сотню экземпляров. Он был страшно доволен. «Вестник» был большого формата, рисованный от руки на камне, был оригинален и ни на что из сущего в печати не похож.

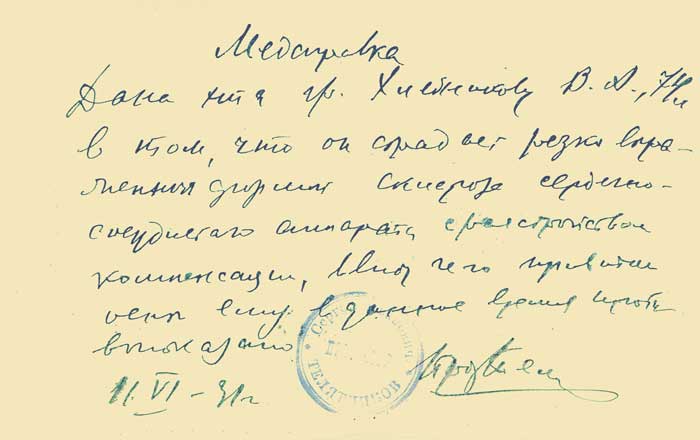

Велимир к весне начал хворать. Персидская малярия давала приступы.

Помню, я встретил его на дворе его дома. Я пришёл со своей обычной корзинкой с обедом от Исаковых для Велимира. Его дома не было. Но по выходе из дверей я встретил его. Он шёл в расстёгнутом тулупчике, серый, с блуждающими глазами и трясущимся подбородком. Подмышкой папочка с рукописями. Снег шёл большими хлопьями. Есть письма месть... — может быть, думал он и складывал: Мой плач готов... и вьюга веет хлопьями... Я продырявлен копьями духовной голодухи...

Пришли домой, в комнатушке холодно. Я принёс в банке суп и кусок пирога. Получил это от Анны Осиповны с условием, что она будет давать обед, пока он болен. Пока донёс обед с Арбата, он остыл. Но Велимир сразу принимается за еду. Он всовывает пирог в банку с супом, разминает ложкой и ест. Он не может жевать пищу, так как у него осталось несколько передних зубов, которые мешали жевать деснами, поэтому он предпочитал есть размягченную пищу.

Обычно мне давалась во время его обеда рукопись. Поев, Велимир усаживался по-турецки на свою железную кровать. На табуретке около — чернила в баночке и бумага. Кладёт папку на ноги и пишет.

Малярия утихает дня за три. Велимир ободряется, бродит по городу. Как-то мы шли по Кузнецкому. Он остановился у витрины с модельными костюмами. Внимательно разглядывал их: „Я бы не отказался иметь такой костюм. Мариенгоф хорошо одевается”. Я же говорю ему, что его костюм соткан из нитей крайностей нашей эпохи. Более честной и прекрасной одежды, чем его, иметь нельзя. На нём был сильно изношенный серый костюм Маяковского, ботинки военного образца, серый суконный тулупчик Маяковского, тоже сильно поношенный, военного покроя, и круглая меховая шапочка. В этом костюме изображён мною Велимир на рисунке задней страницы «Вестника Предземшара».

По приезде своём в Москву я вскоре побывал у Бриков. От них я узнал о том, как ехал Велимир сюда в санитарном вагоне и в каком виде он явился к ним. Л.Ю. при этом заявила, что приютить его у себя они никак не могут: „Он хуже маленького ребёнка”, — но что они будут принимать участие в нём и через меня оказывать ему всяческую помощь. Мне же поручалось “присматривать” за ним. У Бриков я бывал и до приезда Велимира, имея целью что-либо узнать от них о нём, брал рукописи для переписки себе.

Мы продолжали с Исаковым продвигать дело напечатания произведений Велимира, начав с «Зангези».

Однажды Велимир исчез из Москвы. Оказывается, его увез из Москвы к своей знакомой или родственнице некий скрипач Рейнгбальд (известный больше своими хулиганскими выходками и пьянством). Там Велимира плохо приняли грубые и невежественные люди (как потом говорил сам Рейнгбальд), и Велимир, не имея денег на проезд в поезде, ушёл пешком оттуда.

Когда он заявился к нам, то коротко сказал, что был где-то под Москвой и оттуда пришёл пешком, сделав 20 километров. При этом он имел вид бодрый, внушавший уверенность в его физической прочности.

Безденежье наше с Велимиром продолжалось. Я был на полном иждивении, и мне было легче это переносить. Велимир всегда получал обед тоже, как только появлялся у Исаковых, но он стеснялся, а иногда и не по пути это было делать, тогда он оставался на произвол судьбы, которая не всегда его баловала.

Однажды, идя со мной вместе по бульвару, он сказал, что некий Абих ему должен 20 золотых персидских туманов, что составляло, конечно, большое богатство на наши деньги. Он живет тут, недалеко от храма Христа Спасителя. Проходя по площади у храма, которую мы пересекали, идя к дому военной академии восточных языков. Велимир вспомнил, как некогда тут спасался Дмитрий Петровский, улепётывал, как заяц, от сторожей Румянцевской библиотеки. Они преследовали его за кражу рисунков, выдираемых им из книг. Для меня Петровский тогда был совершенно неизвестной личностью, и я не обратил на это замечание должного внимания. Мы пришли в дом, где по пропуску нас впустили к Абиху в общежитие академии. Большая комната, большой стол, тут же кровати. Пьют чай с хлебом и сахаром несколько военных и одна женщина. В их числе и Абих. Нас принимают как старых знакомых, вернее Велимира, и меня заодно с ним. Усаживают, дают чай. Расспросы о житье-бытье. Велимир молчит. Я рассказываю, что неважно, а тут ещё малярия навещает, что весьма ухудшает положение моего друга. Идут вопросы ко мне, но обращённые к Велимиру, и я на них отвечаю, стараясь напомнить Абиху, что пора бы вспомнить о его долге. Что это было бы весьма кстати, но он и глазом не моргнул на этот счёт. Стали говорить об издательских делах, и я говорю, что кое-что намечено к изданию, и даже собираемся издавать законы времени — «Доски судьбы».

Абих был сослуживец Велимира по персидскому фронту, там он и присвоил золотые туманы Велимира. Идя домой, я говорю Велимиру, что Абих подлец, у него это на лбу написано. Велимир добавляет: „Да, это так, он одного пленного перса отправил с фронта в тыл, вручив ему письменное приказание о том, что по прибытии его в направляемую часть, он был бы расстрелян. Но тот, не будь дураком, узнал о содержании бумаги и скрылся”.

Велимир сам моет своё бельё под краном и вешает на железную кровать. Я говорю ему, чтобы он давал всё бельё мне, у Исаковых постирается. Во время отлучки Велимира из комнаты Спасский мне говорит, что у Велимира что-то произошло с Маяковским. Я предложил Велимиру пойти к Брикам сегодня же. Он просто согласился, будто ничего и не произошло. И я, не спрашивая его ни о чём, пошёл с ним.

Вошли, прислуга пустила как знакомых в сени. Стучусь в дверь. Маяковский спрашивает: „Кто там?” Я вхожу. Меня приветливо встречают. Не замечают, что я вошёл один, а Велимир остался за дверьми. Я говорю, что пришёл не один, что со мной Велимир. „А, Витя, — говорит Маяковский, — заходи. Что ты там застрял?” Велимир входит сутулясь, с поднятым воротником пиджака, как обычно, пряча бельевое одеяние. Общий кивок всем, и затем уединяется. Но тут уже накрыт длинный стол. Гости, вино (впрочем, не помню, было ли вино). Были жареные утки — помню. Велимир садится за поперечное крыло стола, на другом конце стола Маяковский. Гости — Асеевы и ещё кто-то. Я не сажусь за стол, уверяя, что обедал, но принимаю участие в разговорах.

Маяковский замечает мне, что Велимир пополнел. „У Велимира отёкшее, опухшее лицо, — говорю я, — и считать это явление здоровой полнотой — ошибка”. Разговор переходит на другую тему. Велимир молча ел все, что ему давали. От сладкого не отказался и я.

После обеда столы освободились. Поставили рулетку. Маяковский один забавляется с ней, пуская шарик на вертелку. „Ну, выползайте играть”, — наконец говорит он. Мы с Велимиром сидели за чайным столом, услаждаясь кусочком сладкой булки.

Оксана Асеева вертелась перед большим зеркалом. Она распустила своп рыжие, как лисий хвост, волосы и их расчёсывала. Вечер потёк мирно и тихо. С тем мы разошлись по домам. „Вы действуете умиротворяюще...”, — заметил мне Велимир.

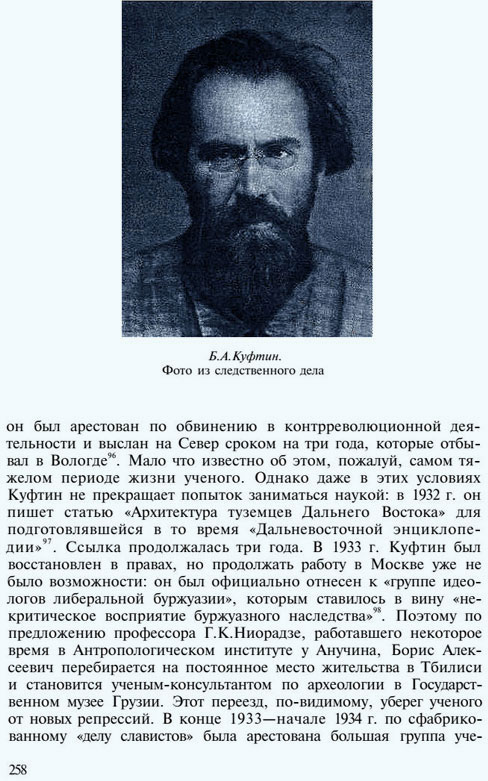

Два-три дня мы не видели Велимира. Приходит к Исаковым Всеволод Шманкевич (писатель) и спрашивает меня. Я выхожу к нему, и он пулемётной речью объясняет, что Велимир заболел — малярия — и находится у Куфтиных, которые просили мне об этом сообщить и просят навестить больного. Я обещал сейчас же пойти туда по данному адресу. Тут же Шманкевич доложил, что он уже хлопотал о Велимире перед Луначарским и ещё что-то, но зачем и почему, мне осталось неясно.

Два-три дня мы не видели Велимира. Приходит к Исаковым Всеволод Шманкевич (писатель) и спрашивает меня. Я выхожу к нему, и он пулемётной речью объясняет, что Велимир заболел — малярия — и находится у Куфтиных, которые просили мне об этом сообщить и просят навестить больного. Я обещал сейчас же пойти туда по данному адресу. Тут же Шманкевич доложил, что он уже хлопотал о Велимире перед Луначарским и ещё что-то, но зачем и почему, мне осталось неясно.Екатерина Николаевна получила эти деньги с письмом на переводе, в котором я извещал её о болезни сына. Это послание потом оказалось последним приветом от сына. Эти два рубля ей не нужны были, но она понимала, что послано потому так мало, что и такие деньги у Велимира бывали редко.

Существование его протекало на подачках приятелей-друзей. Я снабжал его табаком-самосадом, привезённым из деревни, и зажигалкой. Приносил обед от Исаковых часто, но не каждодневно. Видел, что ему ещё приносили кое-что съедобное, однажды даже вижу — стоит полбутылки водки на полу у кровати. Это Куфтина принесла. „Хотите выпить...” — весело предложил Велимир. Нет, не пью. И действительно, я тогда воздерживался от алкоголя. Но Велимиру было не вредно выпить от малярии.

Как-то в моём присутствии заходит к Велимиру Кручёных, который на этой же лестнице этого дома получил во владение комнату. Велимир сидел в дальнем углу в холщёвом кресле Спасского. Я стою с вошедшим Кручёныхом у дверей. „Ну, что, как Витя?” — обращается он ко мне. Я рассказываю о ходе болезни. Он ободряюще обращается к Велимиру, при этом прибавляет: „Мы с тобой много натворили дел и немало ещё совершим славных побед”. Попрощался со мной и ушёл. Велимир сидел неподвижно и никак не реагировал на присутствие Кручёныха, будто бы он и не приходил. Я понял, что появление его ему неприятно, и тоже изгнал его из нашего употребления.

Я был свидетелем встречи Велимира с Каменским. Мы шли по Мясницкой. Я нёс экземпляры «Вестника». У магазина резиновых вещей мы повстречались. Я впервые вижу Каменского. Показываем «Вестник». Велимир приветливо и ласково называет его Васей, предлагает купить экземпляр, чтобы покрыть расходы, кем-то произведенные на это дело. „Ну вот, купи! Мне — и купи! Разве я тебе не давал денег?” „Ну, как хотите. Это не обязательно”, — говорю я. Но он полез вкарман, выгреб какую-то мелочь бумажную и сунул Велимиру. Мы пошли дальше... Для меня было ясно, что со стороны Каменского Велимир не имел ничего злостного, отношения их были простые, тёплые, но грубоватые безнадёжно.

Велимир чувствует себя лучше, сегодня бродит по комнате. Мне даёт читать рукопись из «Досок судьбы». Я туго воспринимаю формулы, пытаюсь их решать. Говорю ему, что тут я неуверенно себя чувствую. Он проверяет мои познания по математике. „Два в первой степени — сколько будет?” Отвечаю: „Два”. „Правильно. А в нулевой?” Отвечаю: „Ноль”. „Нет, единица”. „Что означают числа времени в степенях?” Я молчу. Он за меня отвечает. Берёт спичечную коробку, показывает её рубашкой вверх и говорит: „Это плюс, а дно — это минус”. Кладет на стол “плюс” наверх и затем переворачивает один раз, сверху “минус”, и другой — опять сверху “плюс”. „Это число два. Теперь число три”. Поворачивает коробку, лежавшую “плюсом” сверху один раз — получился “минус” сверху, два раза — “плюс”, и третий раз — сверху “минус”. „Был “плюс”, но под действием тройки пришёл “минус”. Таково развитие формы во времени”. „Очень просто, — говорю, — и понятно, но я подозреваю тут не простые вещи”. „Да, тайна первых трёх не проста, но она будет раскрыта”.

После такого урока мне хотелось отложить дело решения формул, занявшись ими на досуге в одиночестве, но Велимир просил их решать при нём — „не лениться”. „Это вам не закон божий”. Я решал формулы планет внутреннего пояса, и все они правильно решались при замене алгебраических знаков. Я говорил ему, что надо бы ему создать элементарный учебник, в котором преподавались бы последовательно математические сведения, необходимые для исследования времени. „Это и есть то самое, о чём вы просите”, — т.е. «Доски судьбы».

Итак, «Доски судьбы» являются элементарным учебником для исчисления времени и понимания пространства во времени как единого камня мироздания.

Правда, в него войдут места, трудные для понимания, как указанный текст «О тайне первых трёх», но всё будет понятно так же, как и первые страницы по усвоению всего труда в целом.

К этому времени мы с Серёжей оттиснули второй номер «Вестника» и я делаю обложку для «Зангези». Велимир вешает на стене у себя печатные наши издания. То немногое, что мы в силах были сделать, радовало его, и мы были счастливы.

Прошло несколько дней, погода улучшилась, и он стал бродить по городу. Пришёл к Исаковым. Там мы занялись рассылкой первого номера «Вестника» по адресам. И первый адрес, данный Велимиром, был: Астрахань, Б. Демидовская, д. 6., Вере Хлебниковой. Тут он сказал, что у него сестра художница, но очень не распространялся, даже не сказал, что она долго работала за границей. Вообще Велимир не выказывал никаких своих эмоциональных переживаний. Ни радости, ни печали, ни теплоты приятельских чувств. Нужно было быть весьма проницательным и внимательным к нему, чтобы уловить тончайшие признаки его душевного движения. И это было не следствием гордости или чванства, но глубокого внутреннего перевоспитания чувства мира вообще. Когда человек опирается на новое чувство, эмоции уходят на дальний план.

Потом послан был «Вестник» Фритьхофу Нансену. Велимир подписал: „Председателю Земного Шара Фритьхофу Нансену от русских председателей Велимира Хлебникова и Петра Митурича”. Этим косвенным актом Велимир произвел меня в этот сан. Я принял его и поклялся в душе нести венец Предземшара до последних дней.

У Велимира оказалось много адресов. «Вестник» понёсся во все стороны земли и, может быть, даже достиг дальних стран. Но ни одного отклика мы не получили.

Настало пасхальное время. У Исаковых оживление. Достали творог, и сооружается творожная пасха. Я сделал для неё форму четырёхгранной пирамиды, на каждой стороне которой вытеснены эмблемы вер: христианский — крест, буддийский — след Будды, магометанский — серп месяца и будетлянский — ветви двоек и троек. Было вино — всем по маленькой рюмочке — и пирог. Стараниями Анны Осиповны Велимир сидит в чистом белье, по обыкновению с поднятым воротником пиджака. За столом острит Пётр Константинович, идет мирная праздничная, при солнечном дне за большим столом со скатертью еда. Потом закурили, пили чай. Хороший был день в это ненастное время. Ах, если бы побольше таких деньков было в то время, и всё было бы иначе.

Я принёс Велимиру ветки вербы, которая появилась на улицах города. Он же привязал перо к ветке вербы и написал статью «Перо на ветке вербы», черновик которой напечатан в собрании сочинений. Беловик тоже имеется, но я пока воздержался его показывать, так как надо ещё заслужить, чтобы получить ту награду, к которой я был в ней представлен Велимиром.

Но вот художник Спасский, с которым жил Велимир, просит его оставить комнату, так как к нему приезжает жена.

Куфтины пришли на выручку, поселили Велимира у себя. Сами уезжают.

Мы получили уже гранки набора «Зангези», и Велимир занят выправкой текста. Наборщики издевались и, где только могли, изощряли своё остроумие. Так, например, «Перун и Изанаги» они набирают «Пердун из заноги». Или слова от корня мочь — могу они набирают от корня ‘моча’, мочиться. И всё в таком роде, тяжеловесно и грубо. Велимир ни словом не обмолвился на эти выходки. Гранки были выправлены, и конец в «Зангези» утверждён.

Велимир хочет уехать в Астрахань. Денег нет нисколько, и добыть их не представляется возможным. Тут я получаю отпуск из ПУОКРа и бессрочный. Я мог уехать из Москвы в деревню к жене, которая жила самостоятельно учительницей при своём огороде и с коровой. Но как оставить Велимира полуздорового, когда круг возможностей приюта и питания сужается с каждым днём. А потом — где и как я найду его, и чем пробьюсь сам? И я решил предложить ему ехать со мной на две недели в деревню Новгородской губернии, а потом ехать с ним в Астрахань, или ему одному, как придётся.

Велимир соглашается. Делаем сборы. Я продаю кое-какие вещицы, чтобы побольше закупить еды в виде селедок, сахара. Но нужно брать как можно меньше вещей, так как от станции Боровёнка до села Санталова 40 вёрст, которые нам нужно пройти не торопясь.

Велимир собирает свой мешок рукописей и переносит со мной на Даев пер. д. 9, к родным жены, откуда мы должны двинуться на вокзал. Мешок с бельём и мешок с рукописями оказались очень тяжёлыми. С таким грузом идти нельзя. Бельё нужно взять — там помоют и почистят женщины. Рукописи предлагаю оставить в Даевом пер., где они, конечно, будут в полной сохранности до его скорого возвращения. Велимир категорически не соглашается. Он их нёс в Персии, на Кавказе, донёс до Москвы и тут не желает с ними расставаться. Я понял его чисто физические труды, которые он совершил уже для того, чтобы донести свои мысли людям.

Я повиновался его воле, и всё его имущество, помещавшееся в двух мешках, было взято.

Незадолго до нашего отъезда я уничтожаю все свои пространственные композиции, которые были сделаны из бумаги и картона, т.к. они были недолговечны, закапчивались и деформировались бы в скором времени, и мне нежелательно было бы, чтобы они в таком виде продолжали существовать у кого бы то ни было. В то же время, они были громоздки для перемещения. Их удалось предварительно заснять, так что некоторое представление о том, что было, можно составить по фото. Когда я об этом сказал Велимиру, ему это очень не понравилось. „Почему вы со мной не посоветовались? Я бы нашёл место, где бы их хранили, у того же Куфтина”. Я объяснил ему, что и это мне нежелательно, достаточно фотографий, а в будущем сделаю ещё новые композиции. На следующий день мы отправились на вокзал.

Новгородская широта природы, её суровые хвои, камни и холмы предвосхищены были Велимиром в «Зангези». Он ехал туда, где всё устроено в природе так, каково было окружение Зангези.

Я не сомневался, что Велимиру всё это понравится, и он не пожалеет, что отправился, но вышло иначе. Там он погиб.

Как-то мы шли с Велимиром по улицам Москвы. Он вёл отрывочную беседу о временны́х закономерностях отдельных личностей. Говорил, что ему нужен секундомер для исследования коротких кусков времени перелётов настроений человеческой души. Он сделал такое замечание: „Люди моей задачи часто умирают 37-ми лет; мне уже 37 лет”. Какое мрачное соображение. „Я побаивался за ваше здоровье, но теперь видно — гроза прошла, и вы поправитесь. Законы могут угрожать, но не непременно смертью”. И думать не хотелось о возможности гибели Велимира. Но он был печально спокоен и молчалив.

Оказывается, наш поезд весь состоит из товарных вагонов, но в них есть нары и можно сидеть. Погружаемся в один из множества вагонов. Поезда ходят не по расписанию: разруха чувствуется ещё всюду. Сколько будем ехать — неизвестно, но надо бы при нормальном движении быть в пути 12–14 часов. Погода хмурится, прохладно. Велимир завернулся в свой тулупчик, и чувствует себя неплохо. Я для облегчения не взял своего ватника военного покроя и надел брезентовый плащ. Приходилось ёжиться, но терпеть можно было легко — уже 15 мая 1922 года.

Едем полями, лесами, лугами. Моросит дождь. Становится холоднее. У Велимира озноб. После Бологого начинается суровая северная природа. Новгородские леса, реки, озера имеют своё лицо, отличное от всего другого. Какой-то древней архаикой веет от них. И тип людей там времён Александра Невского. Большие прямоносые люди с замедленным темпом движений, но верным.

Утром особенно холодно. Велимир предлагает мне погреться в его тулупчике. Я отказываюсь. Он быстро замёрзнет после тёплой одежды, а я только побалуюсь его теплом. Решил, что и так благополучно обойдусь. Скоро согреемся нашим ходом.

Приезжаем на станцию Боровёнка. Сгружаемся. Ищем подводу, так как идти с вещами, да ещё в распутье после дождя, немыслимо. Есть одна подвода. Мужик соглашается везти наши пожитки и кого-нибудь из нас (ехала ещё сестра жены). Мы посадили Велимира, а сами идем рядом. Дорога скверная, после длительного дождя глинистая почва превращается в глубокое месиво, в котором колеса тонут по ступицу. Идём по большому тракту на Крестцы. По нему всегда идёт большое движение, но дорога в ужасно плохом состоянии. Нужно удивляться чудовищной косности местных жителей, которые мирятся с такой дорогой. Сколько тут надрывается лошадей, как замедляется движение, но это всё нипочём русскому мужику, терпение его безгранично. Телега скрипит и качается на колдобинах, как лодка на большой волне... Привычная лошадёнка упирается и вытаскивает колеса изо всех ям без понукания возницы.

Идти по тропкам без вещей — одно удовольствие. День солнечный. Весна. Птицы поют, кричат. Дорога почти все первые двадцать верст идёт лесом и мимо озер. Проходим, не останавливаясь, несколько деревень.

Нам предстоит совершить последний переход в 16 верст до деревни Санталово. Нам дают лошадь без возницы, обещая за лошадью придти после. Нагружаем свои пожитки на двухколёску и сажаем Велимира, вручая ему вожжи. Его сильно качает. Он опустил вожжи, и лошадь сама выбирает путь. Но не всегда удачно. Попадаются такие места, где вмешательство в её выбор необходимо, но Велимир слишком доверился коняке, который идет бодро и без всякого понукания. И вот на одном особенно топком месте, где колеса вязли по ступицу, телегу так сильно качнуло, что Велимир выпадает из неё. Я поспеваю на помощь, вывожу лошадь на более сухое место. Отряхиваемся, и я усаживаю вновь Велимира, но вожжи оставляю у себя, говоря: „И эта маленькая вселенная требует управления”. Сесть было негде, пришлось идти рядом, иногда увязая в глине, но мы благополучно уже добрались до Санталова.

Пройдя деревню, в которой кое-кто приветствовал нас, мы пересекли по мосту ручей и остановились у школы, которая расположена особняком за деревней на горке, на открытом солнечном месте. Нас радушно приняли учительница Н.К. и её сожительница няня Фопка. Фопка — баба неграмотная, лет сорока. Нижегородская баба, цокающая. С её помощью Н.К. неплохо изворачивалась в деревенских условиях и благополучно миновала голодное время, которое изнуряло тогда все крупные города. Я почти ничем не мог их снабжать, находясь постоянно в строю или казармах, особенно после 17-го года. Навещал их изредка в отпускное время. Они приспособились жить самостоятельно.

Настала теплая, устойчивая солнечная погода. Мы помылись в бане, которая имелась при школе. Оделись в чистое белье, спали на чистых простынях.

Нам испекли много блинов. Была селёдка с приправой, масло. Обед вышел на славу. Велимир съел 20 или 40 (не помню) блинов, но что-то изрядное количество, которое всех удивило.

Ходил однажды я с ним в лес. Мы углубились в него и наткнулись на барсучьи норы. Песчаная почва горки, на ней старые сосны и множество входов. Очевидно, тут жило крупное поселение барсуков. Поговорили о том, как их ловят и как на них охотятся, и я предложил затеять на них охоту. Велимир поддержал меня в этом и должен был, как более сведущий в делах охоты, дать планы наших действий. Ружей у нас не было, но можно было достать, а можно обойтись как-нибудь и без ружей.

Как только вышли из лесу, мы, конечно, забыли об охоте на барсуков. Солнце, травка буйно растет, цветы, бабочки, птицы — всё полно жизненной энергии. Но Велимир рассказывает о юге, где я ещё не бывал. Там в природе совершается могучая борьба. Всё буйно и быстро растет. Растёт одно на другом, периодически вытесняя друг друга, тогда как здесь мирно произрастает всё, борьбы не заметно. Темп биения жизни другой. Что лучше? И то хорошо, и север прекрасен.

Так приятно во всех отношениях проходили первые дни нашего пребывания на природе. В деревню мы не ходили ещё. Только однажды пришли к нам трое мужиков потолковать. Для того чтобы памятна была наша встреча, я затеял разговор о законах времени. И сказал мужикам, что они беседуют с автором этих законов, которые пригодятся некогда и им. Они заинтересовались, как это может „касаться их как хлеборобов”. Да, и „урожаи будут вверены” числам времени и их законам.

Приходила к нам пара молодых парней, с которыми я и раньше беседовал о новой поэзии и искусстве. Велимир, помню, лежал у себя на кровати, я принимал их в нашей столовой. После некоторой пустой болтовни я предложил им послушать стихи, которые сложил Велимир. И начинаю им читать «Ладомира». Стихи длинные, но мои слушатели внимательны. Слушал чтение и Велимир. После он заметил, что сначала ему показалось, что некоторые места «Ладомира» растянуты, но теперь, прослушав его впервые в целом, этого не нашёл.

Я тоже пришёл в себя после московской маяты, после дороги, и меня потянуло к рисунку. Взял бумагу, тушь и начал делать этюды с натуры. Когда я начал этюд «Бани», ко мне подошёл Велимир. Посмотрел мою работу. „Мне страшно хочется порисовать самому...”, — вопрошающе заявил он. Я тут же предложил ему свой начатый рисунок и говорю: „Продолжайте, вот вам всё оружие и садитесь”. И он, обрадованный таким быстрым решением вопроса, сел и продолжал рисовать. Нарисовав брёвнышки сруба двух углов бани, через 10–15 минут работы он отдаёт мне обратно рисунок. „Спасибо”, — говорит он и, удовлетворённый, отходит. Я, проведя две тёмные полосы по этим углам бани, выправил рисунок, как мне надо было, и продолжал работу. Потом Велимир увидел рисунок — и в глазах улыбка, говорившая: „Вот как надо было — просто сделать углы бани, миновав перечисление брёвен”.

Я сделал ряд рисунков тушью и помню их: рисунок — Велимир стоит в тулупчике у калитки школы. Этот рисунок дал Абрамову в 1923 году, издателю «Русского искусства», он не напечатал и не вернул мне его. Он у Пунина... «Огород» — рисунок отдал для напечатывания Абрамову в 1923 г., но у него затерян в типографии. «Заборчики» — рисунок дал Абрамову — и тоже затерян вместе с предыдущими...

Велимир чувствовал себя хорошо. Жаловался один или два раза на ознобы, но пароксизмы быстро проходили. Погода всё время благоприятствовала нашему пребыванию в деревне. Вставали рано утром, ложились тоже не поздно. Но стало заметно, что Велимир больше держится около дома, больше сидит за столом и пишет. Или стоит у лежанки, где пересматривает свои рукописи, изредка показывая мне то или другое. Но мне хотелось, чтобы он больше гулял и поменьше занимался работой, так как есть случай подкопить сил и освежиться после сырой комнаты в Москве и полуголодного существования. Пища у нас была простая: каша, похлёбки, хлеб пополам с картофелем и молоко. Молока достаточно для всех. Корова недавно отелилась. Велимир как-то подозрительно притих, но ни на что не жалуется.

Беспокойство нарастало с каждым днём и почти уже часом. Надо что-то предпринять. И первым делом вызвать врача.

Разгар сева. Ни один мужик не хочет ехать за 15 верст за врачом: он должен потерять день и лошадиную силу, которая ценится в это время как золото.

Предлагаю Велимиру полечиться домашними средствами: попарить ноги в сене. Он соглашается. Ставим кадушку с заварным сеном. Он голый садится на стул и опускает ноги в кадку. Его укутывают одеялом вместе с кадкой. Таким образом, с него сильно течет пот, что всеми признаётся за хороший признак. После паренья он ложится в постель укрытым. Чувствует себя неплохо и засыпает.

Не было ребёнка, не было существа такого на свете, которого я бы так нежно, так страстно любил, и — о ужас! — в каком он угрожающем положении. Что делать? Велимир спокоен. Я ему говорю, что, наконец, удалось поехать за врачом и что к вечеру он наверно будет у нас... Я говорю ему, что собираюсь писать в Москву и Ленинград, но, может быть, нужно написать и родным? По его мнению: „В Москву не нужно писать. Родным хорошо писать о здоровом, они слишком далеко”. Я пишу письма в Ленинград — Пунину, в Москву — С. Городецкому, Серёже Исакову.

Поздно вечером явился парень, ездивший в Крестцы за медпомощью. Там ему наотрез отказали, заявивши, что Санталово не принадлежит к их участку. Наш район обслуживает больница, расположенная в 18–20 вёрстах за Борком. т.е. по направлению к ж.-д. станции Боровёнка, на которой мы сошли с поезда.

Вопрос возник, куда везти: в Крестцах большая больница, при ней два врача — один хирург, другой терапевт, и несколько опытных фельдшеров. В больнице нашего участка — одна врачиха, больница маленькая. Если мы двинем в последнюю больницу, то мы будем на 20 километров ближе к жел.-дор. станции, и, в случае необходимости, нам легче будет переехать оставшиеся 20 километров, чтобы следовать дальше, в Москву или Ленинград, но в этой больнице нет хирурга. Велимир решает ехать в Крестцы, т.к., возможно, понадобится хирургическая помощь. Крестцы же и ближе на 5 километров к нам. Дело теперь за возницей. Где и как его найти в такое горячее посевное время? Но один санталовский старик, хорошо нам знакомый, обещал на послезавтра в воскресный день свезти Велимира в Крестцы. Все попытки нанять на более раннее время не увенчались успехом.

Утром 1-го июня, в воскресенье, мужик подъезжает с большой телегой (такая телега только у него). Кладём в неё сено. Одеваем Велимира в его костюм, накрываем его тулупчиком и, взяв с собой хлеба и молока, отправляемся в путь. С нами идет и Н.К. Мы с ней идем рядом с подводой. Велимир лежит прямо во весь рост. Ни на что не жалуется. Мужик ведёт философско-религиозную речь. На всё де, мол, воля Божья. Бог дал, Бог взял и т.п.

Солнечное утро переваливает в такой же день, когда мы, наконец, после 4-х часов пути прибываем в Крестцы.

Велимира на носилках вносят в палату. Раздевают и дают больничное бельё. Ждём врача. Но никто не является. Я начинаю беспокоиться и в коридоре останавливаю врача, уходящего из больницы, говоря, что тут тяжелобольной, которому нужна хирургическая помощь. „Я знаю, его будет смотреть другой врач”, — и ушёл. Подождали другого врача, но он не появился. Я начинаю спрашивать всех больничных нянек, где врачи или, наконец, фельдшера? Они уже все ушли и будут только завтра.

Пока я свяжусь с Москвой или Ленинградом, и там раскачаются друзья, пройдёт 2–3 недели, и это время нам нужно продержаться здесь. Путь трудный, нужны помощники и действия наверняка, без проволочек. Велимир согласился. Чувствовал себя слабо. Я сговариваюсь с няней относительно ухода за больным. Достали резиновый круг и подложили под больного во избежание пролежней.

Я спрашиваю Велимира, что бы он хотел теперь. „Я бы хотел поскорее умереть...” Я утешаю его, говорю, что теперь дело пойдёт на лад. Теперь надо победить малярию. Оставляю каравай хлеба и отправляюсь домой, так как мои продовольственные ресурсы истощились и нужно вскоре сюда принести хлеб и молоко. До некоторой степени с успокоенным сердцем отправляюсь домой с надеждой, что ещё удастся выкарабкаться, только изнутри не было бы ещё какого-нибудь поражения. Прошу Велимира написать кому-нибудь хоть несколько строк, при этом прошу меня не упоминать, чтобы приятели меньше рассчитывали на меня. Он сначала писать никому не хочет. Потом на клочке бумаги пишет в Москву своему знакомому доктору. Это письмо напечатано в пятом томе «Собрания сочинений».

В городе я приспособился ходить на деревянных подошвах. Для длительного пути при быстрой ходьбе они никуда не годились, и пришлось их оставить. Босиком лучше всего. Но от непривычки у меня быстро стиралась кожа на ногах. Конец пути вследствие этого был весьма болезненным.

Хлестал дождь, и последние пять километров пути особенно были трудны. Но остался невредим, и дома оправился. Пишу письма в Москву и Ленинград, как упоминал выше, и особым письмом посылаю письмо Велимира к врачу.

Нагруженный хлебом, бидоном с молоком и узлом с творогом и клюквой, я отправляюсь в Крестцы. Наскрёб весь остаток сахара. Прихожу в больницу. Велимир на том же месте. Ухудшения не заметно: у него более подвижные глаза. С удовольствием ест клюкву. Пьёт молоко. Хлеба не ест: „Этот хлеб мне тяжёл, он с картофелем”.

Фельдшер говорит, что положение больного ухудшается, это клинический больной; здесь его нечем лечить, нужно везти его в какую-нибудь клинику. Я говорю, что это непременно будет, что я написал в Москву и Ленинград, но ни сегодня, ни завтра сделать этого нельзя, что нужно продержаться неделю.

Когда Велимира побуждают к какому-нибудь движению или просто беспокоят для того, чтобы перевернуть подушку, он протестует, говоря, что ему больше всего нужен покой. Но продолжает думать о поездке. Раздражается меньше. Слабость усиливается. Велимир тает, угасает.

Отправляюсь домой. Дорога трудная. Прихожу поздно. Сам ослабел в связи с подавленным состоянием и ухудшившимся питанием. Болеть невозможно, нужно отправляться к Велимиру.

Застаю его уже в новой палате. „Почему так долго не были? Я голодаю”. Я его спрашиваю, приносила ли женщина молоко. „Нет”. Аккуратно ли ему дают обед и ужин? „Да, безупречно”. Я ему ставлю творог, молоко, хлеб, клюкву. Ему и больнице давала клюкву. Ест клюкву жадно, и только спустя долгое время ест творог. Пьёт молоко, при этом сам управляется. Лихорадочное состояние уже не покидает Велимира. На дворе жарко, но у него закрыто окно и даже форточку просит закрыть. Ему холодно.

Вдруг Велимир указывает на стену. „Смотрите, Сергей Городецкий — крыса”. Высоко на стене, где подновлялась штукатурка, образовалось пятно. Силуэт пятна давал фигуру, в которой Велимир усмотрел яркую карикатуру на С. Городецкого. Голова крысы с длинным носом и маленькими глазками и шевелюра волос. Образчик нерукотворного велимировского творчества. Рисунок был так удачен, что его хотелось сохранить, но я не располагал фотоаппаратом. По обстановке было ясно, что все ждут скорой смерти Велимира. Я предлагаю Велимиру предпринять переезд в Санталово, а там уже дальше. Он согласен.

Я ему говорю, что положу его в предбаннике бани, там его не будут беспокоить ни люди, ни тараканы. Он согласен. Я заручился уже согласием мужика, который сюда привез Велимира, перевезти его обратно. Он назначил 23-е число.

Едем тихо, стараясь не трясти больного. Велимир просит пить. Доезжаем до родника, и я набираю воды.

Вечером проезжаем мимо деревни. Все высыпали и с любопытством смотрят на Велимира, и он смотрит на всех живыми глазами. Его все молча провожали.

Велимир с помощью молодых санталовских парней укладывается на приготовленное ложе в предбаннике.

Бельё, простыни, цветы на подоконнике и чистота скрашивали последний приют поэта. Велимир очень ослаб и скоро задремал.

Вася приносит букет васильков. Велимир с удовольствием смотрит на них. В букете он узнает знакомые лица. Речь тихая и трудноразборчивая. Я говорю ему, что получил письмо от Пунина. „Что пишет?” Пишет, что приготовлено место в больнице для него и продовольственный паёк. Посылают деньги. Велимир решает ехать.

Наутро Велимир смотрел бодрее, но речь ещё более затруднена. Едва разбираю, что он говорит. „Мне снились папаша и мамаша. Мы были в Астрахани... Пришли домой к двери, но ключа не оказалось”.

Днём Н. К. приносит черничную настойку на самогоне. Я наливаю не больше одной рюмки в фаянсовый чайник, из которого Велимиру удобнее пить лежа. (Он продолжал самостоятельно себя поить.)

Когда я предложил ему настойку, у него радостно засветились глаза, и он жадно выпил. „Очень вкусно...” — произнёс благодарно.

Он заметил после испития вина: „Я знал, что у меня дольше всего продержатся ум и сердце”. В этой фразе я слышал полную ясность сознания, сознания своего конца.

Рано утром его навещала Фопка и будто бы спросила: „Трудно тебе умирать?” (она всем говорила ‘ты’), и будто бы он ответил ей: „Да”.

Когда утром я пришёл к нему, то Велимир уже потерял сознание. Я взял бумагу и тушь и сделал рисунок с него, желая хоть что-нибудь запечатлеть. Правая рука у него непрерывно трепетала, тогда как левая была парализована.

Ровное короткое дыхание с тихим стоном и через большие промежутки времени полный вздох. Сердце выдерживало дольше сознания. В таком состоянии Велимир находился сутки, и на утро в 9 часов перестал дышать.

Фопка, как положено, пришла обмывать мёртвого. Когда мы открыли тело Велимира, то она в ужасе всплеснула руками: „Бедный страдалец!” Потом, приподнимая тело для переодевания в чистое бельё, она произнесла заклятие: „Не пугай меня, не пугай ночами!”

“Обрядив”, мы понесли Велимира в школу. Он так был тяжёл, что я едва мог передвигать ноги. Там мы положили его на одр, покрытый соломой, и прикрыли простынёй. Я сделал ещё рисунок с уже мёртвого учителя.

В деревне прознали, что Велимир скончался, и запрашивали, как будут его хоронить — с попом или без попа? Я отвечаю, что, конечно, без попа. Никто из деревенских не пришёл проститься с уходящим Велимиром.

Сговорились с мужиком, опять с тем же, который отвёз и привёз Велимира из больницы, чтобы он сделал гроб. Кое-как он смастерил из сосновых досок короб, мало похожий на гроб, и принёс его на утро следующего дня. На крышке гроба внутри я голубой масляной краской нарисовал земной шар, а под ним написал: “Первый Председатель Земного Шара Велимир Хлебников”. Сбоку на гробе с обеих сторон сделал крупную голубую надпись “Председателю Земного Шара”.

Пришли ещё двое молодых парней, которые согласились свезти Велимира на кладбище и там вырыть могилу. Я пошёл вперед оформить смерть и погребение.

Был ненастный день. Дождь то моросил, то лил. Когда я пришёл в деревню Ручьи, где был погост и церковь за 12–13 верст от Санталова, и обратился к священнику с этим делом, то он, узнав, что похороны намерены совершать без церковного обряда, сказал, что не допустит покойника на православное кладбище.

Тогда я отправился в Борок, в сельсовет за 3–4 версты. Там мне говорят, запинаясь, что де тоже не знают, как поступить, у них первый случай, когда хоронят “гражданским браком”. И это была не оговорка случайная, а все присутствовавшие там мужики принимали участие в обсуждении вопроса и не однажды употребляли выражение “гражданским браком”. Очевидно, оно у них имело универсальный смысл действия вне церковных обрядов, чего бы вопрос ни касался.

Я им заявил, что с большой охотой похороню своего товарища в лесу, пусть только председатель сельсовета укажет, где это можно сделать, и даст письменное разрешение. Тогда он сдался и решил, что нужно похоронить тело на кладбище в Ручьях, и пишет резолюцию. Когда я обратно являюсь к священнику — привезли Велимира и ждут меня. Я показываю письменное разрешение. Священник соглашается на похороны, но ни за что не позволяет пронести гроб через ворота погоста. Вокруг погоста каменная ограда. Священник указывает, что с задней стороны ограда низкая и можно легко перенести гроб через неё. Там гроб переносится и тут же, у задней стены ограды, с левой стороны роется могила. За рытьем могилы я рассказываю парням о некоторых больших идеях Велимира, заключённых в его сочинениях, чтобы они лучше знали, кого они хоронят.

Вырыли небольшую могилу (глубже был гроб) между елью и сосной. Опустили гроб и засыпали.

Сделав засечку на ели, обнажив древесину её, я сделал надпись о покойнике. На песчаный холмик воткнул большую ветку сирени. Как говорили потом, эта ветка прижилась и пошла в рост.

Дома пустынно и тихо. Лежанка с рукописями Велимира покрыта простынёй. Поселяюсь в его комнате и начинаю знакомиться с рукописями, стараясь не нарушать того порядка, по которому они были положены Велимиром. К сожалению, я не догадался составить опись его, и теперь он утерян, но, наверное, он имел какой-нибудь смысл, который я не выявил.

На следующий день, уже опять солнечный, явились из Москвы Серёжа Исаков и двое товарищей с ним за Велимиром. Серёжа привез напечатанный экземпляр «Зангези» и письмо С. Городецкого. Он говорит, что раньше всего получили сведенья о болезни Велимира из Ленинграда и ждали сообщений от меня. Мои же письма запоздали. Пока хлопотали о деньгах, о больнице и проезде, прошла неделя.

Приезжие пообедали с нами. Я рассказал им печальный ход болезни. Мы приглашали их остаться у нас, но они заторопились и, не посетив погоста и могилы Велимира, в тот же день уехали, заплатив хороший куш тому мужику, который возил в больницу Велимира. Потом он о них с восхищением говорил: „Как приехали на станцию, они переоделись в новое городское платье... красота, ну и хлопцы хороши!” Между прочим, тип этого крестьянина особый на деревне. Он не кулак, но хозяйство его выше середняцкого, судя по лошади и телеге. Он бессемейный, живёт с пожилыми родственниками тихо и зажиточно, ведя только деревенскую политику самозащиты. Тип гадкий, но услужливее других, свободнее других, и с ним приходилось часто иметь дело.

Потом, перед нашим окончательным отъездом из школы, откуда Н.К. была насильственно вытеснена по чьим-то интригам, он является вдруг с охотничьим ружьём, сильно выпивши, и с волнением говорит, что чуть только что не застрелил человека. Не объяснив, где, кого и за что, он стал пьяно сожалеть меня. Тут входит Фопка, бледная как смерть. Я понял, что действительно чуть не произошло что-то скверное с Н.К., которая имела романтические отношения с одним санталовским парнем. Мужик, побывав у чухны в лесу, застал их, наверно, на прощальном тайном свидании и под пьяную руку чуть не “стрелил” кого-то. Я отнял у него ружьё и с ним распрощался, сказав, что он хорошо сделал, что не взял греха на свою “святую” душу. Мужик был уверен, что я остаюсь в неведении в своих супружеских делах.

Он пришёл ко мне с тем, чтобы посвятить напоследок меня в “шашни” Н.К., но тут появилась Фопка, строгая хранительница интересов Н.К., и он струсил сурового взгляда этой женщины и повёл прямо противоположные по смыслу речи.

Я считал себя не в праве вмешиваться в жизнь Н.К., к которой, в силу многих обстоятельств, лишь изредка примыкал и был благодарен за любовь и заботы, которые мне оказывались в семье. И лишь Фопка в последнее время стала грубо подчёркивать мою бесполезность и “бесштанность” для семьи.

Я продолжал знакомство с трудами Велимира... Списался с родными Велимира и получил живой сердечный отклик от сестры Велимира Веры Хлебниковой. В то же время понял трудность её существования как художницы. Её положение было подобно положению Велимира и хуже моего, так как она не имела у нас никакой известности. Мы быстро выяснили обоюдную близость в переписке.

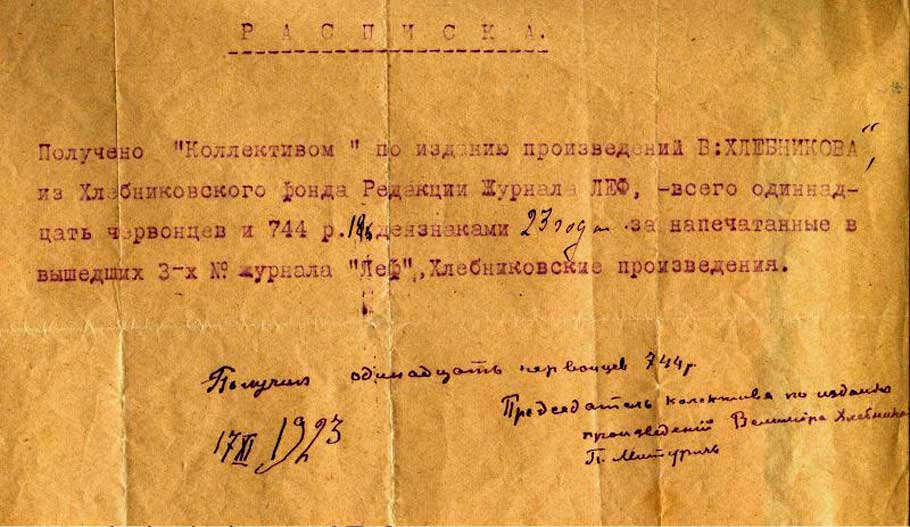

Мы с Н.О. Коган начали работу по изданию стихов Велимира. Вера Владимировна Хлебникова прислала нам свои воспоминания о нём, которые мы помещаем в книжечке стихов. Нужны кое-какие деньги. Леф отказывает нам в получении гонорара за помещение в их журнале поэмы Велимира. Другого источника средств нет. Решили настоять на своём требовании к Лефу.

Застаём одного Брика. Он нас принимает. Я ему заявляю, что мы издаем маленький сборник стихов Велимира, и нам совершенно необходимо получить с них гонорар Велимира на это дело. Сказано это было решительным тоном, не допускавшим возражения, и Брик быстро сдался и обещал сделать соответствующее распоряжение в редакции Лефа.

Деньги были получены и издание продвинуто. Вскоре вышла книжечка стихов В.Х. с обложкой Борисова, с напечатанным в ней „вопросом в пространство” (Где «Перун и Изанаги». «Есир», «Каменная баба». «Семь крылатых»...) Тираж маленький, книжица малозаметная.

Меня часто посещал поэт Аренс. И вот однажды он, отклонив тему беседы о Велимире, противопоставил ему Пушкина: „Помните, например, это...” — и начинает декламировать монолог Сальери. Действительно, прекрасная, лучшая вещь Пушкина по своему философскому содержанию. В ней раскрыл он глубину борьбы творческого мира. Борьбы между двумя мировоззрениями. Одно из них фактически побеждающее идейно, но беззащитное социально, дружит с коварством и слепо даже тогда, когда другое его поит ядом. Последнее, утверждающее себя логично и научно, завоёвывает признание себе трудом и страшными усилиями воли, свергая на своём пути таинственную и непонятную красоту, перед которой само молитвенно преклоняется.

Мы теперь являемся свидетелями великой социальной драмы, в точности соответствующей этой драме Пушкина. В этой драме не так просто разворачивается сюжет, не так просты и откровенно коварны типы Сальери. Не так невинно прост и слеп в этой борьбе тип Моцарта, но борьба в этой драме также завершается гибелью.

Борьба эта между старым и новым мироощущением, миропониманием в тесном смысле современного искусства и поэзии. А т.к. вершиною нового понимания и чувства мира был Велимир, то вокруг него и происходила эта борьба.

Велимир не верил ни в свой, ни в чей другой гений. „Сядь рядом, побеседуй со мной, ты увидишь, что я такой же земной и простой, как и ты”, — писал он.

Но драму Сальери и Моцарта он сам переживал в лице последнего. „Я жил, пил из чаши Моцарта”, — пишет он в одном месте. „Я окружён сотнею Сальери”, — пишет он в другом месте.

Если он сказал: Бритва, нá моё горло! — то за словом действие было очень близко, т.к. у Велимира слова и поступки не расходились. Если он обещал что-либо, то точно выполнял, если он указывал на что-либо, то указание было верным, и можно было по нему действовать.

Я бы хотел знать, кто из знавших Велимира близко сказал бы, что это не так?

Вот почему ценно каждое его слово. Оно непременно и действенно. То, что мы сделали пухом дыхания, / Я призываю вас сделать железом, — пишет он.

Когда-нибудь с Большой Медведицы / Сойдёт с полей её пехота. / Теперь лениво время цедится, / И даже думать неохота. “Пехота” будетлянская — с русских северных полей, расположенных под широтой Большой Медведицы.

Велимир Хлебников имел в своём характере черты, которые были присущи другим членам семьи Хлебниковых. Эти общие черты раскрывают в нём самом, в его поведении и в его творчестве моменты преемственности, которые ему были переданы от предков, от матери и отца, затем — условия воспитания, уровень понятий, высота культурного развития, деловое отношение к жизни, точность и аккуратность в мышлении, которые в общей сумме сложили необычайно одарённое существо, которое смогло совершить свой бесподобный творческий подвиг.

Для полноты представления о новом чувстве мира и его понимания необходимо изучать творчество и жизнь Веры Хлебниковой, у которой слова также не расходились с делом, и каждый шаг её жизненного пути — это прекрасный пример твердости духа и высокой правдивости. Но самое главное в том, что она от исканий высот духа и его совершенства пришла к конкретному могуществу над природой на той же основе развития нового чувства мира, чувства непрерывности его строения.

Наша совместная жизнь с ней являлась отголоском жизни Велимира. Мы непрестанно обращались к памяти и творчеству Велимира. Он продолжал быть для нас звездой руководства.

Вера Хлебникова оставила свою краткую автобиографию, охватывавшую время с первой школьной скамьи, затем попытки учиться в художественных учебных заведениях и время пребывания в Париже в Академии Witti. Затем есть ряд писем к матери, освещающих её пребывание в Италии, её возвращение. Период пребывания в Астрахани после приезда из-за границы, один из труднейших, мало сохранил следов. Я знаю кое-что из её рассказов. Рассказы эти всегда были скупы.

Пребывание её в семье, дома отягощалось сознанием своей беспомощности в смысле заработка, так как за свои картины она ничего не могла получить, несмотря на несколько попыток что-либо продать. Витя таскал её холсты куда-то в Наркомпрос, но, как всегда, кончалось дело безуспешно в смысле продажи.

Грозный период революции застал всю семью Хлебниковых в сборе. Велимир был дома, Шура, второй брат Веры, артиллерист, вернулся с распавшегося фронта. Сестра Екатерина была зубным врачом и практиковала тут же, в квартире семьи, где у неё был свой кабинет. Большая комната занималась под приёмную для пациентов, в ней ночевал Велимир. Работая часто ночами, он долго иногда не поднимался с дивана приёмной. Его заспанная и всклокоченная фигура могла кого-либо из пациентов напугать. Катя начинает войну с Витей: он разгоняет пациентов. Он не уважает её труд. Она не претендует на какую-либо “гениальность”. Она длительной настойчивостью сколотила себе очень дорого стоящий зубоврачебный кабинет, который ей помог купить отец, радуясь, что у него хотя одна дочь нашла твёрдый, практический жизненный путь. Он всегда был на её стороне во всех оценках всяких семейных положений. Они двое только и зарабатывали, а членов семьи было шестеро. Нехватки росли, а приспособляемость остальных членов семьи к новым и чрезвычайным обстоятельствам жизни была весьма слабая или почти никакая. Раздражение со стороны сестры-врача росло. Оно приводило к бурным столкновениям между членами семьи.

Шура, Вера, Витя и мать Е.Н. продолжали любовно и дружно жить между собой, но Катя и под её влиянием Владимир Алексеевич — отец, были настроены воинственно.

Велимир любил проводить время в отдельной маленькой комнате Веры, где она пыталась писать. Рассказывал ей много о своих встречах с поэтами и писателями. При этом он иногда изображал их манеру чтения стихов или давал бытовую характеристику того или иного имени. Так что Вера из его освещения знала почти всех знакомых Велимира и была в курсе их отношений.

По смерти Велимира я списался с Верой и поддерживал с ней отношения и таким образом вмешался в их астраханскую жизнь. Снабжал их своими новинками и чем мог, так что Вера морально была уже не одинока как живописец. Она прислала мне свою большую картину, из которой я усмотрел всё великолепие её искусства. Она получила серьёзный отклик по глубокому существу её жизненной задачи.

С моей стороны была полная и всесторонняя преданность. Я был одинок, и один лишь человек мог меня удовлетворить и утешить — это она. Так что Вера знала из писем моих, что может мной располагать, как хочет и как угодно далеко.

Ей нужно было приехать в Москву по соображениям издания Велимира, для знакомства с делами искусства, а также и нашего личного знакомства. Дела материальные мои так были плохи, что я не мог послать ей денег на проезд. У неё тоже были весьма неблагополучны дела с одеждой. Время приезда из-за этого откладывалось. Я пытался добыть денег за пальто. Пошёл на Сухаревку его продавать, натянув его себе на плечи. Ко мне подошла компания покупателей, начали пробовать наощупь... Вертят, крутят, взяли себе в руки. В это время слышу, что сзади кто-то лезет мне под пиджак и шарит там рукой. Я оборачиваюсь, но в это время мгновенно пальто вместе с покупателем исчезает. Передо мной смыкаются другие группы людей и будто бы сочувствуют моей потере. Я пошёл домой ни с чем. Жалуюсь на свою неудачу Н.О. Коган. Она принимает близко к сердцу моё огорчение. Сама полагает, что Вера непременно должна приехать в Москву, так как тоже заинтересована, как разовьётся наша дружба с Верой. Нашла какие-то деньги, причитавшиеся за проданные книжки, и послала их Вере зимой.

Мы ожидали её скорого приезда, но её задерживали многие обстоятельства, и ей удалось только в первых числах марта выехать.

И вот 3 марта 1924 года в полдень слышу стук в мою дверь на 9-ом этаже и вопрос, тут ли я проживаю.

Закутанная в белый пушистый платок, в чёрном пальто особого покроя, вошла ко мне Вера и сунула мне розу. Чудную живую розу. Я был взволнован до головокружения. Я долго не произносил слов приветствия, а потом уже было поздно. Извозчик, принесший корзину, ждал тут же расчета: мы сели и забыли о нём. Ему, наверно, показалась странной такая молчаливая встреча друзей, такая сдержанная по жестам и такая волнующая обоих встреча. Он не подавал звука и терпеливо ожидал. Наконец, вспомнив о нём, отпустили его, удовлетворив.

Я ждал к себе Веру давно и построил ей в своей обширной комнате холщёвый шатер, в котором была даже кровать, где-то раздобытая Н.О., так что это было вполне изолированное помещение, в котором без стеснения она могла устроиться у своего друга, коллеги и товарища.

Многими чертами она напоминала брата. Та же застенчивость, та же скупость речи, и никаких украшений не допускала. Абсолютная правдивость, постоянная тихая деятельность.

Многими чертами она напоминала брата. Та же застенчивость, та же скупость речи, и никаких украшений не допускала. Абсолютная правдивость, постоянная тихая деятельность.Жизненная энергия моя удвоилась. Я не упускал случая всякого заработка. И наши обстоятельства стали улучшаться с каждым месяцем.

Однажды прибился к нам Фонвизин. Он в то время, очевидно, особенно затруднялся материально и скитался без квартиры. Показывал свои трогательные рисунки карандашом. Мелкие и тонкие по выделке формы, они были проникнуты немецким усердием и страстностью, они подкупали. Вера накормила его и устроила ему ночлег на чистой наволочке, на которой он оставил тёмное пятно давно не мытой головы.

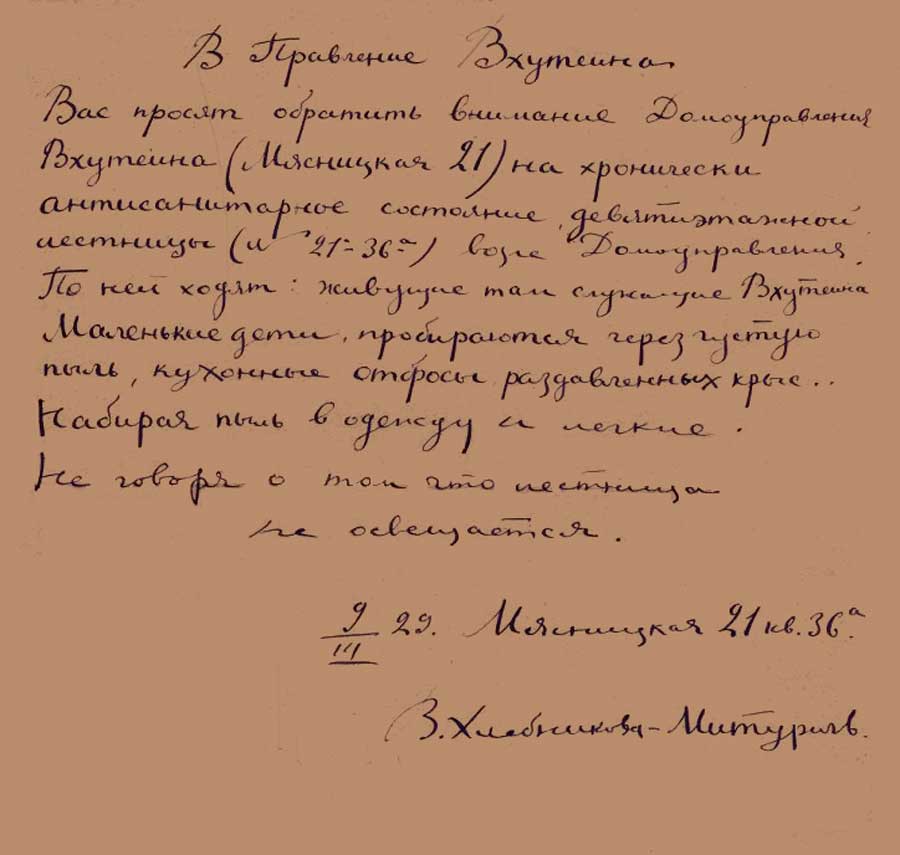

Я продержался во Вхутемасе 7 лет, пока не окончили две группы моих учеников. Больше мне не давали учеников. Я не настаивал, так как контингент был всегда случайным и не способным к искусству.

Я продержался во Вхутемасе 7 лет, пока не окончили две группы моих учеников. Больше мне не давали учеников. Я не настаивал, так как контингент был всегда случайным и не способным к искусству.

Занятия с учениками меня очень изнуряли. Хотелось из посредственного материала высечь труднейшие достижения современного искусства. Для этого приходилось постоянно, каждый урок призывать к напряжению всех их сил, к упорству и настойчивости в искании, к ясному пониманию задачи. Это мне стоило таких же сил, как если бы я сам работал, в то же время сам работать я уже не мог. Мог лишь вечерами заниматься иллюстрацией. Удручённый и истощённый, я едва доплетался на свой 9-й этаж в своё гнездышко, где находил утешение, покой и радость в моей маленькой семье.

Осенью первого года Вера отправилась в Астрахань, так как там умерла сестра Екатерина Владимировна. Старики требовали помощи, и она отправилась на несколько месяцев туда справить их и свои дела. Наконец, Вера Владимировна приезжает зимой из Астрахани после того, как восстановился переезд по льду через Волгу, где у неё была пересадка в Саратове.

В.В. готовилась стать матерью.

Мы сначала ждали девочку и приготовили ей имя “Двоя”, “Двоичка”, как символ развития жизни по будетлянской философии. Но бурное поведение выдавало мальчишеский характер ребёнка, а имени ему не приготовили.

До появления ребёнка мы кое-когда выходили в свет. Были на одном вечере “Памяти Велимира”, где были вывешены плакаты, рисунки моей и Вериной работы. Побывали однажды в театре Мейерхольда «Земля дыбом», но постановка показалась настолько плохой, что мы ушли со второго акта.

Но вот однажды Вера едва-едва доплетается до 9-го этажа из обычной “очереди”, зовя меня на помощь. Я был дома. Уложил её, а сам побежал за извозчиком. Потом потихоньку сползли мы со своей “высоты” и поехали в родильный дом, где я её и оставил. К вечеру пошёл справиться о её самочувствии, но вдруг няня мне объявляет, что у меня родился сын, и всё благополучно! Наполненный отцовской радостью и успокоенный хорошим исходом родов, я возвращаюсь домой по Чистым прудам. Встречаю Петра Ивановича Львова. Рады встрече. Не зайти ли в пивную? Он заявляет, что плюнул на припадки падучей и пиво пьет. Зашли. О чём вели беседу — не помню, но за вторым стаканом я объявляю ему, что у меня только что родился сын. П.И. был очень удивлен, он не заметил беременности В.В. „Ну и что же? Вы довольны?” — спрашивает. „Счастлив”, — отвечаю, и по этому случаю пьём ещё по бутылке. „Детей иметь — ума не надо, — говорит, — а что осложнение быта последует — это как пить дать”. Так что он огорчился за меня, что я в такое трудное время награждён чадом. Я обиделся на него, говорю: „Сын-то будет не какой-нибудь кретин, а талантливый художник. Вера обещала, что она не станет трудиться над воспитанием бухгалтера и посвятит себя только художнику”. На это П.И., конечно, чихнул: „Господи, отелись в шубе из лис...” — и мы повели беседу на другие темы.

Наконец получаю извещение, когда их выписывают из больницы. Нанимаю извозчика и появляюсь там. Няня просит “сряду” ребёнку, а у меня ничего нет, кроме пуховой большой верблюжьей шали Веры. Она презрительно взяла её, завернула в эту шаль. Вера была огорчена. Я приносил в изобилии цветы, апельсины и сладкое ей, и няньки не ожидали такого убожества для сына.

Но когда мы отъехали от родильного дома, эта неприятность исчезла. Сынок лежал у меня в шали, и я чувствовал его гибкое тельце и старался держать ровнее.

Всё благополучно. Сынишка растёт. Вера любовно занята нашим гнездом, я преподаю во Вхутемасе и немного зарабатываю графикой. У нас собирается иногда молодое общество моих учеников. Так проходят 25-й, 26-й.

Всё благополучно. Сынишка растёт. Вера любовно занята нашим гнездом, я преподаю во Вхутемасе и немного зарабатываю графикой. У нас собирается иногда молодое общество моих учеников. Так проходят 25-й, 26-й.В композиции формы образа можно было находить моменты абстракции формы без явного упрощенства, с которым покорно мирились французы.

На второй год нашего летнего пребывания в Хвалынске к нам приехала бабушка из Астрахани. Приехал ещё Яша Тайц, Свешников с Ел. Георг. и сыном Вовой. Мы поселились в большом саду в домике с надстройкой летней комнаты сверху. В ней мы с Верой и Маем расположились. На неё нужно было взбираться по лестнице без перил. Она была окружена балконом с навесом. Есть мой рисунок с Веры, сидящей на перилах этого балкона.

Осенью Вера с Маем и бабушкой отправились в Астрахань к дедушке, который не смог приехать в Хвалынск, а я — в Москву. К зиме они вернулись. Помню, как встречал их на вокзале. Подходит поезд. Вера в окне вагона ищет меня, Май стоит на чём-то, длинненький такой... И вот они увидели меня. Здравствуйте, мои милые! Как хорошо так встретиться! Садимся с пожитками в автомобиль и катим домой. Наша комната ожила, беготня, всё “благополучно”. Пишу в кавычках потому, что всегда не хватало денег на наши потребности, но заработок мой всё увеличивался.

Мýка зимних дней преподавания во Вхутемасе. Ненужная теоретическая болтовня, спорим даже до тяжбы.

К весне Май заболевает менингитом. Страшная болезнь. Его скрючило, затылок прижат к спине, полусознательное состояние. Пришедший врач спокойно заявляет, что это явный менингит и что вряд ли он выживет. Прописывает пиявки. Несусь за ними. Приношу, ставлю за уши. Потом кровь ничем не остановить. Оказывается, и не полагается останавливать. Потерял много крови.  Слабенький, он казался мне умирающим. Решили спешно везти его в больницу. Я усомнился в этой пользе и со слезами провожал его из дома. Везем на руках умирающее детище в поликлинику. Привозим на автомобиле куда-то далеко. У меня не оказывается с собой членского билета Рабис. Потом врачи снизошли и решили принять больного. Осмотрели и решили, что вряд ли он выживет. Вера останется с ним в больнице. Им отводят отдельную палату, и она ложится рядом с ним. Она как орлица была, вся — напряжение и внимание для борьбы с судьбой, не желая отдать своё детище смерти.

Слабенький, он казался мне умирающим. Решили спешно везти его в больницу. Я усомнился в этой пользе и со слезами провожал его из дома. Везем на руках умирающее детище в поликлинику. Привозим на автомобиле куда-то далеко. У меня не оказывается с собой членского билета Рабис. Потом врачи снизошли и решили принять больного. Осмотрели и решили, что вряд ли он выживет. Вера останется с ним в больнице. Им отводят отдельную палату, и она ложится рядом с ним. Она как орлица была, вся — напряжение и внимание для борьбы с судьбой, не желая отдать своё детище смерти.

Повела правильный уход и все меры предосторожности. Мая показывают сначала молодым слушателям-врачам, как пример безнадёжного больного менингитом. Но больной стал понемногу оживать. Я приезжаю в поликлинику через три дня. Ему не хуже и, пожалуй, лучше. Во взоре больше сознания, но остается скрюченным. На следующее свидание — ещё лучше, начинает поговаривать, но глаза ещё скошены. Вера изнурилась, но у неё окрепла вера в то, что Май выживет. Выживет-то выживет, но может быть с большими повреждениями нервной системы. Может остаться калекой на всю жизнь, так что радоваться ещё нельзя.

Я привез ему примитивно окрашенные фигурки животных. Радости не было конца; они расставлялись по всем щелкам стены и всех вещей на его виду и начинали деятельно жить, каждая по-своему, сообразно роду. Возникли длинные беседы о животных, которые развивала Вера. Но я заметил, что в её методе рассказа совершенно отсутствовал нереальный смысл, она, как естественник, преподавала только действительно наблюдаемые формы жизни животных, но иногда редко наблюдаемые.

Проходит месяц их больничного лежания, и Май окончательно выздоравливает. Все признаки менингита проходят. Врачи показывают его друг другу как успех своего лечения. Дружба у них завязалась самая тесная. Наконец их выписали.

Привожу их домой. Май опять бегает по комнате. Мне перепадают ласки их обоих. Я был счастлив дома и забывал все трудности быта, внешнего нашего неустройства, усугубляемого ещё жизнью на 9-ом этаже без лифта.

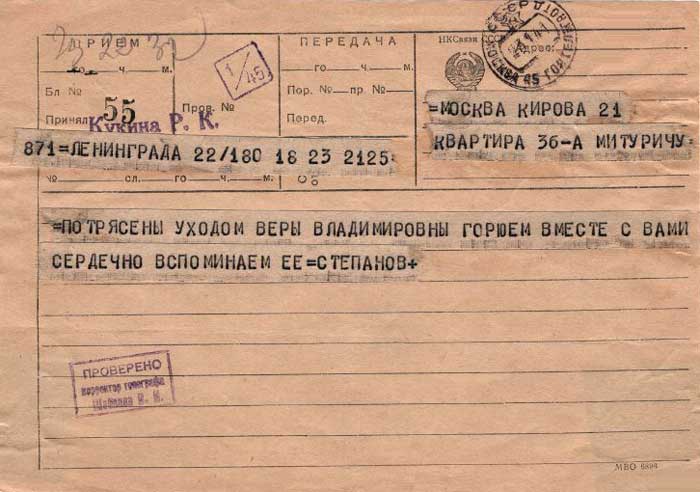

К этому времени назрели издательские дела собрания сочинений Велимира. Прошло пять лет, как они не двигались, и вот неожиданно получаю любезное письмо от Тынянова, обращенное, кажется, к нам обоим, с предложением предоставить рукописные материалы для издания. Я сейчас же собираюсь и еду в Ленинград с рукописями и прямо являюсь к Тынянову. Он, очевидно, не ожидал такого быстрого ответа. Побеседовал со мною несколько минут в своём кабинете, заваленном книгами, и направил меня к своему ученику Н.Л. Степанову, который, собственно, берётся за дело редактирования Хлебникова. Я от него прямо направляюсь к Степанову, который меня радушно принимает. Я понял, что Тынянов тут играл роль только снисходителя на запросы молодёжи и не по своей инициативе сделал такое предложение. Степанов сразу вплотную подошёл к делу. Мы с ним провели в беседе всю ночь.

Я развернул перед ним картину своего свидетельства жизни и быта Велимира, а также ввёл его в некоторые отношения с существующими силами, и он безусловно разделил наше положение и тактику. В этом человеке я почувствовал бескорыстную заинтересованность в издании Велимира. Этот человек не пожалеет трудов, чтобы сделать возможно больше и лучше для издания.

Я развернул перед ним картину своего свидетельства жизни и быта Велимира, а также ввёл его в некоторые отношения с существующими силами, и он безусловно разделил наше положение и тактику. В этом человеке я почувствовал бескорыстную заинтересованность в издании Велимира. Этот человек не пожалеет трудов, чтобы сделать возможно больше и лучше для издания.

Одним словом, на нашем пустынном будетлянском горизонте зажглась звезда реальной возможности продвинуть к свету поэта, уже крепко втоптанного в землю. Эта главная цель моей жизни, судьбою отложенная и заглушённая, стала осуществляться.

С Верой подписан договор на издание. Начинается переписка со Степановым. Все его письма я сохранил, и, таким образом, можно проследить все этапы хода этого издания, а также последующих по этой переписке.

Вера получила какой-то авторский аванс от издания. Покупаем на эти деньги тёплые вещи и необходимое съестное и посылаем в Астрахань. Посылки производились почти каждый месяц с остроумными и любовными шутками. Моей обязанностью было сдавать ящик на почту. Вера ожидала, что поступления от издания настолько увеличатся, что можно будет освободить стариков от службы и предоставить им уход в наше трудное бытовое время. Но мечта эта не осуществилась. Выплаты были такие мизерные, что не хватало денег на обычные посылки.

В 1930 году меня совершенно вытеснили “коллеги” из Вхутемаса. Я лишился месячного оклада, как бы мал он ни был, а главное, оплаты летних месяцев, что сильно подорвало наш летний бюджет, и вместо того, чтобы ехать куда-нибудь на лето и работать по живописи, я вынужден был искать летний заработок в Москве, а Вера с Маем томились тоже в городе. Бабушка киевская, т.е. моя мать, в письмах настаивала, чтобы Вера с Маем приехали к ней, что ей очень хочется повидать мою вторую семью. И вот в середине лета оказалась возможность им вдвоём съездить в Киев на месяц. Т.к. они должны были жить у бабушки, то помещение ничего не обошлось бы, и можно экономно провести летний месяц. Они отправились в Киев.

Екатерина Николаевна, живя долго в Астрахани и вообще в тех краях, чувствовала себя пленницей на чужбине. Она тяготилась жаркой и скучной природой этого юга, а также обществом, её окружавшим, которое было ей чуждо. Она не могла в нём найти душевного родства и лишь добросовестно отбывала миссию хозяйки. Все её удовольствия заключались в воспитании своих детей.

К Владимиру Алексеевичу она относилась внимательно, снисходительно и любезно. Это выражалось и во внешних отношениях: она всегда говорила ему “вы”, всегда о многом умалчивалось во избежание шероховатостей, которые неминуемо последовали бы.

К Владимиру Алексеевичу она относилась внимательно, снисходительно и любезно. Это выражалось и во внешних отношениях: она всегда говорила ему “вы”, всегда о многом умалчивалось во избежание шероховатостей, которые неминуемо последовали бы.

За долгие годы старики изучили друг друга до мелочей, особенно Е.Н. Владимира Алексеевича, и поэтому учёт отношений был точный и верный.

Ек. Ник. была очень расположена покинуть Астрахань, которая давно уже для неё опустела. Квартира больше чем наполовину была заселена другими людьми, у них оставалось лишь две комнаты. Слабые, одряхлевшие, истощённые проголодью, беспризорные старики страдали и близки были к смерти. Но, несмотря на это, Влад. Алекс. не хотел расставаться с Астраханью. Привержен он был к этому краю и как учёный, и как организатор лесного хозяйства и заповедника, и вообще как старожил всего края. Его уже отовсюду вытеснили карьеристы и ловкачи как старого спеца, но не люди и эти сомнительные деятели были ему дороги, а весь край, его благополучие и процветание, которое он понимал широко и бескорыстно. Несмотря на то что он уже был в отставке на пенсии и ему оставался лишь кабинетный труд приведения в порядок накопленного материала по орнитологии, он занимался этим с утра до вечера и лишь изредка делал променад по городу. Он блуждал в нём, отвечая на почтительные поклоны встречных знакомых. Он знал, куда и зачем движутся все эти люди, они же не знали о его желании, о его думах. Опираясь на палочку, он тихо брёл, как больной, всюду посматривая, улавливая новости в городе и природе.

Вл. Ал. долго не сдавался на просьбы Веры перебраться к нам, но вот настала особо трудная весна. Он заболел колитом и долго лежал пластом, обессиленный. Я располагал временем и деньгами для того, чтобы осуществить этот переезд в Москву. Просили их как можно больше распродать вещей, книг и только самое необходимое взять с собой, так как у нас и поместить их негде.

В течение месяца, а то и больше, старики готовились к отъезду. Я пригласил себе на помощь Павла Григорьевича Захарова, своего ученика по Вхутемасу, и вот мы с ним едем. Весна. После Саратова пошли степи. Они покрыты ковром цветов. Орлы отдыхают на телеграфных столбах. Ослепительное солнце и жара.

Мы сидим с Пашей на верхней ступеньке в дверях вагона и любуемся этой не виданной нами раньше природой, неожиданно своеобразной и яркой. Только повидав её и подышав её воздухом, станут понятны некоторые гармонии и даже образы Веры, а также может быть оправдан несколько замедленный темп в движениях самой Веры. В этой мнимой замедленности кроется правильное сочетание мысли и движения, которое приводит короче и вернее к цели, так как в таком движении исключаются моторные движения, уводящие от цели.

Мы в Астрахани. Стариков застали полуживыми. Влад. Ал. лежит, жалуется на сердечную слабость. Ек. Ник. сидит, но передвигается с трудом. Вещи упакованы, завязаны и готовы к отправке. Выясняем, как их можно отправить тихой скоростью по жел. дороге, а сами решаем ехать до Саратова на пароходе. Нанимаем две подводы для вещей. Я только руками развожу: куда мы их поместим в Москве? Но потом мелькает мысль, что, может быть, удастся выхлопотать комнату для стариков и поселить их удобнее и внизу, тогда и вещи найдут своё место.

Везем всё. Старикам дорого всё. Они сроднились с вещами, и большое огорчение что-либо оставить. Одну битую посудину я было оставил, думая, что про неё забудут второпях, но Ек. Ник. потом говорила: „Петр Васильевич оставил её, а это моя дорогая память, мне её Витя подарил”. Да если бы я знал, то, конечно, не сделал бы этого. И эта чашка стала мне дороже многих вещей.

Паша пошёл с подводами сдавать вещи на жел. дор. станции и выяснить возможность нашего отплытия. Возвращается с печальными вестями. Билеты на завтра на пароход по имеющимся путёвкам достать не удалось. Ему дольше оставаться нельзя. Нам грозит застрять в Астрахани на много дней. Нужно поднимать большие хлопоты и начать хождения к большому начальству. Паша, быстро освоив нравы астраханских кассиров, делает какой-то уму непостижимый трюк, который ему ничего не стоил (в чём он заключался, я забыл) и получает четыре билета или два купе на пароходе, на который не было свободных мест два часа назад.

И вот мы делаем последние сборы, усаживаемся на двух извозчиков и отъезжаем.

Ек. Ник. приходила в ужас от предстоящего пути; ей казалось невозможным взбираться на извозчика, пройти лестницы парохода, сесть в поезд. Но мы помаленьку вдвоём с Пашей справились с этими задачами, и вот наши старички очутились в купе парохода. Там мы их подкормили рисом, цыпленком и уложили. Сами выпили пива и наблюдаем с парохода мир.

Меня зовут к старикам. Влад. Алекс. плохо. Он лежит бледный, и ему кажется, что останавливается сердце. Я слушаю пульс и решаю, что никакой опасности нет, прошу его не тревожиться. На следующий день наши старички чувствуют себя значительно лучше. Отсутствие астраханской жары и перемена всего режима очень благотворно повлияли на них, и они ожили, сами того не ожидая.

Пересадка в Саратове на поезд совершена уже гораздо лучше. В Москве добрались до автомобиля, который и доставил нас до входа в наш дом. Тут мы на лифте поднялись на 8-й этаж и, пройдя с любезного разрешения хозяев через чужую квартиру на чёрную лестницу, поднялись на наш 9-й этаж.

Застали дверь закрытой. Вера с Маем ушли. Мы расположились на балконе на стульях, которые нам предложила наша соседка Софья Викторовна (библиотекарь).

Вскоре, конечно, появляются Вера с Маем. Происходит радостная встреча. Май, не умолкая, рассказывает о всех своих делах. Бабушка бесконечно любовно его наблюдает и вся внимание к его лепету. Дедушка укладывается на отдых после дороги.

И вот начинается новый период жизни большой семьи в страшной тесноте и высоте. Прописка, получение карточек, а потом труды получения по ним продуктов, очереди — всё это сделалось более увесистым. Как я ни уговаривал Веру пользоваться лифтом, но она отказалась, не желая никого стеснять и быть обязанной, так как приходилось, как я уже говорил, проходить через чужую квартиру. Твёрдо и стоически несла она свою участь няни троих детей. Об искусстве тут уж не приходилось и думать. К зиме Май подрос, и его нужно было водить в школу. На обязанности бабушки было будить утром школьника. Она уже не спала, и ей это было не трудно делать. С ним поднималась Вера и, напоив его молоком, шла его провожать.

Я немного преподавал архитекторам, но больше дома выполнял графические работы, ничем не брезгая, вплоть до перерисовок с фото и ретуши, но и этой работы было мало. Услугами приходящей работницы пользовались только для больших дел: стирки белья и мытья полов. В основном сами себя обслуживали. Вернее, Вера обслуживала всех с моей помощью по доставке продовольствия.

Спустя чуть ли не два месяца прибыли вещи из Астрахани, но не было денег их привезти и получить. Наконец, и они нашлись. Привезли их на грузовике к дверям нашего дома и быстро сгрузили на дворе, но поднять их наверх было некому, а нам с Верой не под силу. Тогда, забрав всё необходимое, мы покинули их на ночь на дворе. Они благополучно пролежали ночь до следующего дня, и только тогда удалось нанять носильщиков.

Наконец, к удовлетворению стариков всё было поднято наверх и водворено в комнату. Сначала получилось такое жуткое заполнение вещами, что Вера растерялась и не знала, что делать, но потом понемногу всё рассовали, всему нашли место. Потом выяснилось, что было перевезено из Астрахани несколько ящиков с книгами и журналами, совершенно никому не нужными, также и Владимиру Алексеевичу. Чисто детское, ребяческое пристрастие к своим книгам и вещам. Он не был скуп, но странно привержен к каждому лоскуточку, который пролежал у него много лет.

Екатерина Николаевна, наоборот, никакого пристрастия к вещам не имела, кроме двух разбитых чашек и сумочки с какими-то коробочками, у неё ничего не было. Знала слабости Вл. Ал. и обходила их деликатно.

Вера боготворила свою Катюшу, как она её называла.

Вл. Ал. до последних дней своих продолжал поиски пропавшего сына Александра и верил в его существование, тогда как Ек. Ник. разуверилась в этом. Им было больно вспоминать о Велимире, и они лишь вскользь, устанавливая время какого-нибудь события, упоминали о нём. Ек. Ник., конечно, прочла собрание сочинений Велимира, а Вл. Ал. — сомневаюсь, а если и прочёл, то, наверное, многого не понял. Он, как ученый-естествоиспытатель, пользовался рациональной речью, а поэтические образы с их сложным лаконизмом ему были трудны. Что же касается велимировского учения и его философии, он считал это печальным заблуждением. Ек. Ник., наоборот, считала сочинения своего сына близкими своему воззрению на мир и считала, что он выразил словами то, что жило у неё в душе подсознательно.

Вл. Ал. не понимал искусства Веры и часто был шокирован её трактовкой образа. Он был настолько не искушён в области живописи, что мог усваивать только исключительно литературное её содержание. Но любил иногда полюбоваться картиной и приходил в восторженное состояние.

Он как-то заявил: „Если бы меня спросили, что больше складывало моё мировоззрение — наука или искусство и литература, я бы сказал, что последняя”. И, может быть, это верно, но как архаично было это мировоззрение, можно судить по тому, что его волновало. Это был кропотливый и честнейший позитивист в своём любимом деле по ведению птиц, и именно своего края.

Для Вл. Ал. высший авторитет — это научный авторитет — Дарвин. Для Ек. Ник. — художественный — Рафаэль, Леонардо да Винчи, Бетховен.

Старички окрепли и пополнели, но одряхление усиливалось. Темп их движений замедлялся, шаги походки укорачивались.